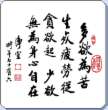

經: 「不計眾苦,少欲知足。」

「計」是計較、執著的意思。「苦」,讓我們身和心感到不安的種種境緣都是苦。苦有很多種類,所以稱為「眾苦」。譬如我們經常講的三苦,包括苦苦、壞苦、行苦。苦苦又可進一步分成八苦: 生、老、病、死、愛別離、求不得、怨憎會、五陰熾盛。無論是三苦,還是八苦,沒有一個人可以避免得了。

為什麼我們會有這麼多的苦呢?因為「人生酬業而來」。我們這個身體就是接受各種果報的一個工具。所有的苦,只是我們過去和現在生中造作的不善業力的回應而已。了解了這一點,在一切不如意的境界之中,我們就能坦然面對。一切都做還債想,一切都是應該的,沒什麼可抱怨的。這就是「不計眾苦」。這樣去體會看待人生的際遇,我們現前感受到的苦就會少一些,輕一些;漸漸地,苦就會遠離我們。也只有這樣,我們纔是真正把舊業消掉了,不再為其所害。反之,如果一味的與自己周圍的人事環境抗爭,怨天尤人,不知隨順,不但現在感召到的是苦上加苦,而且在受苦的同時又造作許多新的惡業,將來又要受苦的果報。這樣沒完沒了,永無脫離苦難的可能。

「少欲」就是「不求不取」,「於未來不多求」,不會受貪心的驅使,對未來很積極的去經營,追求。知足就是「得少不悔恨」,「於現在希望滿」,即使擁有的很少,也不會憂慮,抱怨;反而對現在所有的一切都很珍惜,心存感恩。《法華經》裏講:「是人少欲知足,能修普賢之行。」可見一個人想要修普賢行,少欲知足是先決條件。在《無量壽經》第二品裏講到,往生西方極樂世界的諸大菩薩,「咸共尊修普賢大士之德。」所以,一個真正求生極樂淨土的人,首先要在

「少欲知足」上下功夫。

《遺教經》裏講:「少欲之人,則無諂曲以求人意。亦復不為諸根所牽。行少欲者,心則坦然,無所憂畏。觸事有餘,常無不足。有少欲者,則有涅槃。是名少欲。汝等比丘,若欲脫離苦惱,當觀知足。知足之法,即是富樂安隱之處。知足之人,雖臥地上,猶為安樂。不知足者,雖處天堂,亦不稱意。不知足者, 雖富而貧。知足之人,雖貧而富。」一個人是不是真快樂,真自在,真富有,與富貴窮通無關,與周圍的物質人事環境也不相干,而是與自己的心態有關。自己的心態轉過來了,能夠安住在「少欲知足」上,整個的境界就跟著變得美好了。

譬如同樣是有半杯水,「少欲知足」的人會歡喜自己還有半杯水可以喝,感到很安慰,很幸運;不懂「少欲知足」的人就會抱怨為什麼只剩下半杯水,擔心水喝完了怎麼辦。相同的境遇,不同的感受,差別只在心態的不同。知足的人永遠只看自己擁有的,不去攀緣爭取自己沒有的;不知足的人,永遠只看自己沒有的,不會珍惜自己現在所擁有的。所以古人教我們「德業常看勝於我者,則愧恥增;境遇常看不及我者,則怨尤息。」又說:「凡所難求皆絕好,及能如願轉平常。」這些都是警惕我們心不要向外攀緣追逐周遭環境的改善;真正的幸福安樂在於不斷的提高自己德行,以心轉境。事事、時時、處處都少欲知足,知足則常樂。

中峰國師也開示我們:「人間五欲是無涯,利鎖名韁割不開。若捨利名心念佛,何需辛苦待將來。」我們之所以生生世世六道輪轉,受苦無盡,難以自拔,原因就在自心貪圖五欲六塵,名聞利養。果真能夠「少欲知足」,安於現狀,於順境中不起貪心;於逆緣中不生瞋恨嫉妒心,則五欲六塵、名聞利養就沒有辦法惱害我們。反之,若不懂「少欲知足」,五欲六塵、名聞利養就會變成傷害我們的利劍,沒有的想得到,得到的又怕失去。患得患失,身心常常處在憂慮、牽掛之中,不得清涼。

不能「不計眾苦,少欲知足」,就不能忍辱,不能安忍順逆境緣對我們的各種考驗。而世出世間一切法的成就都離不開一個「忍」字。換言之,做不到「不計眾苦,少欲知足」,就沒有辦法最終成就世出世間一切法。深入了解什麼是「不計眾苦,少欲知足」,並能在日常生活中常常提醒培養自己「不計眾苦,少欲知足」的心態,這是我們修行的重要下手處。