参、經文

爾時,無盡意菩薩即從座起,偏袒右肩,合掌向佛而作是言:世尊!觀世音菩薩以何因緣,名觀世音?

「爾時」就是東方妙音菩薩講完了之後,接著講西方觀世音菩薩,這是《法華經》的順序,你也知道東方先講,這就是因人類看太陽的升起的那種概念,所以東方有一尊菩薩叫做妙音菩薩,西方的教主是阿彌陀佛,阿彌陀佛身邊有二位大菩薩,是觀世音菩薩跟大勢至菩薩。

「無盡意菩薩」無盡意講的是眾生無盡,菩薩的悲心也是無盡,度眾生的心是一樣無盡的,另外一個代表是法義無盡。菩薩能善入佛知見,通達無盡深妙之義。如果每次看經體悟都一樣,你要檢討,因為你的程度都一樣,沒有進步;體悟沒有更深入,要一遍一遍的慢慢看,願意用心下功夫,好好的看,一切的道理,自然就能明白,這叫無盡意。這位菩薩發大悲心要度無盡的眾生,因為這樣的緣故,所以他叫做無盡意菩薩。

菩薩道的行者,發願世世常行菩薩道。眾生不分南北、不分老少,一切眾生他都要度盡,這是所有菩薩共同的願力。「無盡意」對人來說,指的是一切眾生;對法來說,指的是觀世音菩薩所說的法無盡,所以叫做普門。

「即從座起,偏坦右肩,合掌向佛而作是言:」這幾個動作,原則上就是一種恭敬,要請法,就要恭敬。

「世尊!觀世音菩薩以何因緣,名觀世音?」這一尊菩薩為什麼叫做觀世音?是什麼樣的因緣呢?佛法不離開因緣,不離緣起法。了解緣起,就了解佛法;了解緣起,就能夠悟道。

佛告無盡意菩薩:善男子,若有無量百千萬億眾生,受諸苦惱,

「佛告無盡意菩薩:善男子,若有無量百千萬億眾生,」佛正答無盡義菩薩的問題:觀世音菩薩以何因緣,名觀世音?菩薩是覺有情,幫助一切苦難的眾生名為菩薩。

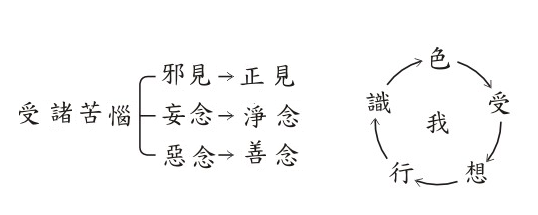

「受諸苦惱」這一段就是普門品的綱領。所有的眾生都會受諸苦惱,「受」就是感受,「苦」指的是身的病苦,「惱」指的是心的煩惱;身體的病苦,心中的煩惱,就是身心的苦惱。學佛也是在解決這個問題,有也苦惱,無也苦惱,得也苦惱,失也苦惱,互相矛盾,一切都是苦惱。

為什麼都是苦惱呢?因為不明白道理,所以苦;因為不明中道實相,不論處在相對兩邊,的那一邊皆是苦;只是因為自己不悟道,所以苦惱。不明白道理,叫做無明。因為無明,所以一定苦惱。

為什麼眾生會受諸苦惱呢?感受怎麼來的?十二因緣的「受」,當六根接觸到六塵,那叫「觸」,接觸之後就產生「受」,叫做觸受。「受」有「苦受、樂受、喜受、憂受、不苦不樂受(捨受)」,一般都是講三受「苦受、樂受、不苦不樂受」,但是嚴格來講是五受。五受的「苦受」及「樂受」指的是身體的感受,「喜受」及「憂受」指的是心的感受。一個是身體的感受,一個是心的感受,不苦不樂是第五種受。

觀察你的感受,觀察你生起什麼樣的感受,這可以訓練你的覺察能力。對當下的感受清楚的知道,現在身心是處在什麼狀態,這五種受都是如夢幻泡影,生滅無常,執著感受就會有苦惱。

色、受、想、行、識,不是五蘊皆空嗎?那為什麼活在感受當中呢?你就是活在五蘊的受蘊。當你執取受,就會有「愛、取、有」,所以要會活用十二因緣,任何的角度都可以切入,不見得要十二個一起用,你可以從其中幾個下手,當下用在你的生活。

當感受起來了,這個貪愛生起,「愛」就是貪,這個「愛」包括瞋,貪瞋同時存在,愛的相反就是瞋。貪跟喜、樂二種感受相應,即感受好,就跟貪相應,直接察覺到你已經貪了,你已經跟貪相應了。瞋跟憂、苦相應,有苦的感受,有憂的感受,就是跟瞋相應,你就是不喜歡,所以跟瞋心相應。在修行當中,你要有正見,六祖大師教我們要「不取不捨」,這才是中道。

每一個人總希望,他人生的過程常處在順境,而不喜歡遇到逆境,這是陷阱!為什麼這是陷阱?因為現象本來就是無常的變化,既然現象是無常的變化,就不可能恆常不變。不明白這種道理就叫做愚癡,癡跟什麼相應,不苦不樂叫做癡。

修行人應該離相,不要執著那個現象,你才能夠清淨;只要執著相,勢必就有感受,而感受就一定有好有壞。好的,就會有「得」的心態;不好的,就會有「失」的心態。得、失事實上都是陷阱,因為我們要活在平常心,不是活在得失心。

自己去察覺當下是什麼心,為什麼會這個樣子,試問此心是常嗎?可得嗎?是真實嗎?馬上要察覺,如果你沒有察覺,就有執「取」了,因執取而產生「有」,善念、惡念,分別對待相續不斷,生死輪迴流轉不斷,十二因緣就是這樣而來的。

我們平常觀察心中的感受,來訓練自己如何活在當下,若能如此,則苦惱會漸漸減少,最後消失,因為凡夫都活在情緒當中;總總的情緒,幾乎都是從感受而來的。有感受,就有情緒,生起又消失,不斷的生滅,永遠也解決不完。只因自己沒有看清楚真相,所以執著各種感受而苦不堪言,所以有無盡的苦惱。

為什麼眾生會這樣受諸苦惱呢?要分三種角度來談,這三點真的能懂,你的苦惱就能解決。這三點最深的莫過:

第一「邪見」,錯誤的知見。為什麼眾生有煩惱?因為眾生有邪見。觀念不正,就叫做邪見。什麼是邪見?不懂緣起,知見自然偏差。何謂佛法?所謂佛法,就是佛陀所說的法。佛陀說之法,就是緣起法。所有大藏經都是從緣起法來的,離開緣起法就不是佛陀所說的法,大家要切記這個觀念,懂緣起法就能覺悟。

世尊於菩提樹下悟道緣起,從緣起展開一切教法。不論是三法印、四聖諦、十二因緣,六度萬行皆不離緣起。了悟緣起,即知實相。不論我們的身心,還是所處的世界,我們所面臨一切的人事時地物,一切森羅萬象,所有的現象,沒有一法不是緣起。

我們時時刻刻跟緣起在一起,但是很可惜的,卻不知緣起法,如《易經・繫辭傳》所言「百姓日用而不知」。我們日用緣起,我們不知緣起之法,這叫做可惜。這就是我們所講的「道」無所不在,但是我們就是不知「道」。「緣起」就是眾緣生起。一切一切的發生都是因緣條件,它具備才會發生;若因緣不具足,它是不會發生的,所以說一切的事相皆是緣起。

佛陀就是悟到這樣的真理,而證得阿耨多羅三藐三菩提。佛明白所有過去、現在、未來,所有的事情,為什麼?因為一切不離開緣起。你現在對緣起的概念有沒有很深的了解呢?你如果明白緣起,觀念就正確了。

你一定不會迷信,不會怪力亂神,也不會被欺騙。為什麼?成功有成功的因緣,失敗有失敗的因緣,身體生病有其因緣,精神狀況不好也有其因緣,遇到逆境有其因緣,遇到順境有其因緣,這樣你還須要去問一些神明、乩童、算命嗎?命好有命好的因緣,命不好有命不好的因緣,所有的東西你都不用懷疑,他一定有跡可循。所以你不會纏在那一種要借助某些無形的力量或是被人家掌控,你不需要這個樣子,凡事必然因緣。佛法不是宿命論,他也不是說過去怎麼樣,現在就不能改變啊!那都不是正知正見。

一個真正明白緣起法的人,是能夠觀察世間法、出世間法,一切法都應該如實的觀察,這樣才會有智慧,才能知道眾生相。凡夫不知道一切的現象都是因緣條件而組成的,組成之後隨著各種因緣在運作;原則上也只不過是色、受、想、行、識,五蘊的緣起,緣起產生了五蘊的假我。

我的認知,錯認有一個實在的「我」,永恆不變的「我」,所有的痛苦,都是因為這個「我」在作怪。身體是四大組成的緣起,叫做色身。心理作用的產生,就是「受、想、行、識」,這個裡面你認為有一個「我」。我在主宰這個色身,色身裡面,錯認有個我的存在。

接著,這個「我」產生了很多的名詞,一般人稱它為「靈魂」,靈魂是什麼東西?靈魂就是永恆不變的我,生生世世都不會改變。佛教不認同這樣的說法!相宗所說的阿賴耶識,時時都在變化;性宗所說的是緣起性空,並沒有一個真實不變的我。所謂佛性、真如、本心並非指我,而是實相的意思。

一般沒有學佛的人,把靈魂當成「我」,一些道家的學說把元神當成「我」,學佛不識法義的人,也常常把佛性當成「我」。為什麼不開悟?因為執著我,我執未破所以不悟;因為不悟,所以才有苦惱。

認為有一個我,這個觀念是邪見。不懂緣起,當然執著「我」,因有我,必然執著「我所」有。滿足了,還是繼續「貪」;不滿足了,「瞋」心就生起;不明白這種道理,就是愚「癡」。我執沒有破,三毒便不能消。凡夫都是從「我」這個概念產生無數的邪見,又叫做根本的無明,所以「受諸苦惱」。

第二「妄念」,妄念就是雜念。等一下想過去,等一下想未來,等一下想現在,就是胡思亂想,統稱叫妄念。有妄念,心怎麼能夠清淨?所以〈普門品〉教你,只要一心稱念觀世音菩薩,以念制念,察覺妄念的時候,你就念佛吧!如果你沒有禪定的功夫,你就念佛吧!不然你就念念不執著,如果沒有辦法達到無念,那就老實念佛。

妄念起你就念佛,不起妄念也念佛,念久了自然「念而無念,無念而念」,淨念相續。淨土的修行,就是一心念佛;禪宗的行持,就是無念為宗。端看你自己,相不相應。

第三「惡念」,即是一切不善念。惡念不是只有害人的念頭,才叫惡念;譬如放逸、懈怠、無慚、無愧、嫉妒、嬌慢等等。簡單的說,會傷害自己和別人的念頭皆稱作惡念。當惡念生起,就要以善念來對治惡念;如果生不起來的話,就以深信因果來對治你的惡念。所以六祖說:「邪來正度,迷來悟度,愚來智度,惡來善度。如是度者,名為真度。」便是這個意思。