若復有人,臨當被害,稱觀世音菩薩名者,彼所執刀杖、尋段段壞,而得解脫。

此段言,一、「能脫刀難」,這是第四「刀難」。假若有人即將被傷害,一心稱念觀世音菩薩名號者,其人所執的刀刃或棍棒等凶器,其刀杖立刻就會漸漸損壞,失去傷害人的作用,被害人立即安全脫困。

「若復有人,臨當被害,」行者當思惟:為什麼別人要傷害我們,而不去傷害他人?佛法不離因緣,凡事必有因。

在達摩《四行觀》中的第一行便是「報冤行」。《四行觀》解釋說:「云何報冤行?」即是遇逆境時,當修報冤行,即是甘心受報,都無冤訴。為什麼呢?「謂修道行人,若受苦時,當自念言:我往昔無數劫中,棄本從末,流浪諸有,多起冤憎,違害無限,今雖無犯,是我宿殃,惡業果熟,非天非人所能見與,甘心甘受,都無冤訴。」

修行人,遇逆境時,當生起正念,過去因迷失本心,在緣起如幻的世界中,以假為真,所以著相外求,故生死輪轉。因無明起愛憎,而傷害無數的眾生,此生雖不造惡,但因過去的惡業所感,所以果報現前,佛說「緣起甚深」,不是凡夫所能理解,行修人因深知此理,所以甘願受報,無所怨言,這樣才能化解彼此的因緣。

「稱觀世音菩薩名者,」以他力來說,仰仗菩薩慈悲的神通力;以自力來說,念時將恐懼心趨於平靜,自然會生起脫困的辦法。

「彼所執刀杖,」當對方所執之凶器不論是刀刃、棍棒、弓箭、石塊或現代的手槍、炸彈、十字弓、硫酸等,意思指能傷人之器具,只要能傷害你的東西都算,重點就在這裡「被害」,也就是當你已經面臨危險了,尤其現在的社會,有一些歹徒會綁架,或遇搶劫,或是遇到一些地痞流氓,應冷靜地來應對。

「尋段段壞,而得解脫。」由於稱念觀世音菩薩名號,以致這些傷人的武器皆失去它的作用,而得以平安的脫困。

或許大家會懷疑,經上所說的事蹟是真的嗎?讀佛經要知道表法,「表」指表面的事相,「法」指裡面的法理。舉例來說:禮佛,為何要三拜?三表示拜佛時「身、口、意」三業必得恭敬。極樂世界有「七重欄楯,七重羅網,七重行樹」,七重表示「七科道品」,共有三十七種,都是學佛應學的正道與助道。生到極樂世界,住在這些欄楯、羅網、行樹的環境,不知不覺就學會了三十七道品。還有「四寶圍繞」、「四色蓮華」,表「常、樂、我、淨」四種淨德。往生極樂跟阿彌陀佛學習,最終必證得自性的四德。寺院有進出之門,說「山門」就外行人,懂的人會稱為「三門」,表「空,無相,無作」教人入三解脫門的寶地。一般人不明白表法的內涵,以致「事存法隱,錯舉意旨」,事相雖在,卻不明其中的法義。

因危難中你大聲稱念菩薩名號,致使別人聽到,而趕緊過來幫助,那個人不是觀世音菩薩嗎?或是因為你大聲稱念菩薩名號,讓對方心生恐懼,而趁機逃離。或是因你大聲稱念菩薩名號,觸動歹徒的良心,因為眾生皆有佛性,而放棄傷害你的念頭。

「若無前因,豈有後果。」為什麼要到危險的地方?為什麼要到不良的場所?為什麼要半夜出門?為什麼會掉入種種的陷阱?還不是自己愚癡。追究起來還是自己傷害自己,念觀世音菩薩,來摧毀傷害自己的念頭,這樣了解嗎?透過念觀世音菩來改變自己的概念,讓正念時時生起,自然可以解脫。

若三千大千國土,滿中夜叉、羅剎,欲來惱人,聞其稱觀世音菩薩名者,是諸惡鬼、尚不能以惡眼視之,況復加害?

此段言,二「能脫鬼難」,這是第五「鬼難」。假若三千大千國土充滿夜叉、羅剎等諸惡鬼,想要來惱害我們,那些惡鬼聽到被害人,稱念觀世音菩薩的名號,那些惡鬼,想以惡眼看這人都不敢,那裏還敢殺害人呢?

「若三千大千國土,滿中夜叉、羅剎,欲來惱人,聞其稱觀世音菩薩名者,」若滿三千大千國土:以事相講,就是這個世界;以理上說,就是你自己的妄念。夜叉,是一種會飛的鬼;羅剎,是食人鬼,統稱叫做惡鬼。

惡鬼有二種解釋,一種叫做「惡念」,一種叫做「誘惑」,也就是說這個世界外面充滿了誘惑,「欲來惱人」,自己的慾望不斷,困擾自己,透過念觀世音菩薩,讓自己去消除自己的惡念,消除自己的慾望,念、念、念到最後,自然就能開啟智慧。

「是諸惡鬼、尚不能以惡眼視之,況復加害?」所有的惡鬼,不能以惡眼視之,智慧一開就像燈,一切的惡念就像黑暗,這二個不能同時存在,當一有光芒之後,黑暗就消失。六祖惠能說:「一燈能除千年暗,一智能滅萬年愚」,這些東西盡會消失,就沒有辦法害我們了。同理,如果真的很害怕,比如說,有人怕黑、怕夜、怕鬼,好好的念觀世音菩薩,或是有時候要到不乾淨的地方,也可以放心念觀世音菩薩,心就漸漸能安穩下來。

設復有人,若有罪,若無罪,杻械枷鎖檢繫其身,稱觀世音菩薩名者,皆悉斷壞,即得解脫。

此段言,三「能脫囚難」,這是第六「囚難」。假設有這麼的人,不論是有罪,或是無罪。以杻械、枷鎖等刑具,來繫縛身體,若能至誠的稱觀世音菩薩名號者,其繫縛身體的刑具,自然皆悉斷壞,使人重獲自由。

「設復有人,若有罪、若無罪,杻械、枷鎖、檢繫其身,」假若有罪或是無罪,先來看這二個問題,如果犯罪當然就會被腳鐐手銬,全部綑綁起來,當然會被關。在「有罪」旁邊寫「懺悔」。假設無罪又被關,叫做冤枉,在「無罪」旁邊寫「智慧」。一個透過懺悔,一個透過智慧。

有一則公案:有沙彌道信,來禮三祖僧璨大師曰:「願和尚慈悲,乞與解脫法門。」三祖曰:「誰縛汝?」道信回答:「無人縛。」三祖曰:「何更求解脫乎?」道信於言下大悟,為禪宗四祖。

人常生起種種的概念,種種的意識,被自己的腦袋綁住,把身心緊緊的困住,而產生種種的煩惱,用自己的概念把自己杻械枷鎖。杻械枷鎖就是頸部和手腳,全身被鐵鍊綑住。誰沒有煩惱?有煩惱就是觀念不正確才有煩惱。誰沒有心事?有心事就是觀念不正確才有心事,才有罣礙。若對宇宙人生的真相不明白,這一輩子永遠杻械枷鎖檢繫其身,永遠不能夠去解脫。

「稱觀世音菩薩名者,皆悉斷壞,即得解脫。」為什麼說稱觀世音菩薩名號者就可以「皆悉斷壞」?實是讓你念觀世音菩薩念到開悟。如果沒有開悟,沒有把這些錯誤的知見破除,是不能夠離開這些的。

每個人的心量不一樣,有的人這一輩子都不敢想他會開悟,只想能夠求生淨土。《圓覺經》說:「末世眾生希望成道,無令求悟,唯益多聞,增長我見」。末法時代的眾生,他們妄想成道,但又不想求開悟,而只在多聞上面用功,所以讀許多的經論及祖師語錄,可是不肯下功夫去實修。因為多聞的緣故,我見越來越強,不但沒有去除知見,反而慢心更加的強大。

學佛為了心開悟解,能明心見性,這是很清楚的方向跟目標。「唯益多聞」,有幾種解釋,第一種是喜歡聽課。第二種是喜歡看書。不論是喜歡聽課還是喜歡看書,這樣開不了悟,難道不知道嗎?為什麼?因為沒有修行。在沒有開悟之前,多聽多聞,只有增長我見,我見反而是障礙,我見就是知識障。為什麼都停留在聽和看呢?「無令求悟」,是應去尋求開悟之道,而不是把開悟擺在一邊,然後看書去。你的心態是什麼呢?應是對法不清楚,又沒有信心,不敢說要去求個開悟。六祖說:「何其自性,本自具足」,我們內在卻對法感覺上始終好像少了什麼,好像看的不夠,好像聽的不夠,好像還少了什麼。各家的學說,東看西看,聽那個法師講,看那個人的註解。這樣並沒有透過修行,知見會越來越多。知見就是知識。

「增長我見」,其實是增長邪見,當迷的時候,所解讀的依舊是迷,沒開悟,不論再怎麼看,還是用迷的心態在解讀。迷的時候,看一本是迷,看一百本還是迷。重點不是在學所有的法門,只有一個重點是「要開悟」。如果你的心,此生不求要開悟,那是邪見。方向要清清楚楚,如六祖大師所言:「不求餘物,唯求作佛」。

現在奉勸各位,不要把開悟擱在一邊,然後拼命看書,上網。網路的文章不要拼命看,東看西看,不知不覺你的生命又浪費了。雖然行住坐臥、動靜語默、拜佛讀經都是修行,但是對你而言卻是沒有修行。你的概念,騙你自己說我現在看書就是修行,千萬不要這樣,除非你真的是修行人,不然你的看書只是純粹看書。你只是一直看、一直聽,但是沒有進入修行。佛法不是學問,佛法不是哲學(註:佛法是「生活」哲學,生活即修行,修行即生活),學問跟哲學不能讓人變成自在解脫的人,只是可以讓人變成一個有學問的人,或是一個思想家。

來聽課,就好好聽課,要看書,就好好的看一本書。如果看一本書真的不能滿足的話,給你三本書看,書只要留三本,幾本經互相參考就可。但是一定是以那一本為主,就像有時候看「六祖壇經」,參考「金剛經」,有時候看「金剛經」,參考「六祖壇經」。

為什麼會有錯誤的觀念?錯誤的觀念到底從那裡來的呢?六祖說:「菩提自性,本來清淨」,菩薩問佛說:「眾生皆有佛性,佛性本來清淨,既然佛性本來清淨,為何現在念念不清淨?念念不清淨從那裡來?」我們現在念念都是從妄想、執著的而生起的。時時刻刻胡思亂想,叫做一念無明。無明起念有善有惡,在善當中有所不善,在善當中有所罣礙,有所耽心,有所害怕,所以還是無明。一般人剛開始學佛,苦在無明,學那麼久了,還是心頭亂紛紛,還是一天到晚胡思亂想,我們現在就是這種狀態。佛性是清淨的,清淨的本體,從這個本體念念起用,必然也是清淨的。

無明就像一個人戴墨鏡,看什麼東西都是黑的,不用說戴墨鏡看到毛巾是黑色的把他拿掉,看到白人變黑人,乾脆也把他剷除,因不明白真相,每次解讀都是偏差,只要把墨鏡拿掉,只要破無明就好了。無明也叫根本無明。無明叫做烏雲,烏雲遮蔽佛性,烏雲遮蔽太陽,本來就有太陽,本來就有佛性。

淨土宗的修行,《楞嚴經》上說「捨識用根」,用眼、耳、鼻、舌、身、意這六根來修。以前舌根亂用,現在繞回來用,一心稱名觀世音菩薩,這個叫做用舌根;如果也用耳聞音生,就用耳根;心時時憶念觀世音菩薩,即是意根;眼見觀音像,是眼根;因點香能嗅,是鼻根;身體禮拜觀音,是身根,這是用六根來修行。只要功夫用的純熟的話,用一根就可以攝受五根。一心稱名是讓心沉靜下來,如一杯混濁雜質的水,只要放久了,自然就沉澱。

念佛一般都從「定」的方式,當一心稱念觀世音菩薩,念到感覺到表面上妄念都生不起來了,那只是伏煩惱,還沒有斷煩惱。若能老實,一路念下去縱使沒有開悟,也可以往生西方,但要「諸惡莫作,眾善奉行」。淨土就是用這一種的方式修,很好懂,所以淨土宗易行易懂,就是這種道理。

禪宗的方式,是從「慧」下手。「一念無明」是幻,「無始無明」是幻,知道一切都如夢幻泡影,知身、心及所處的世界皆是幻,既「知幻離幻」,即「見相離相」,離就是不執著,「離幻即覺」,開悟了,很快吧!「知幻即離,離幻即覺」這八字是頓悟,懂就開悟。應該時時刻刻去思惟,一切如夢幻泡影,將這個法義一直思惟、觀照,當下體驗空性,與實相契合。

「身、心、境」這個世界都是幻,要常常觀察身體四大地水火風假合。在觀身體,不要存有個我在觀察身體,例如,現在打坐,身體很沉重,不要產生覺得身體很沉重;抓著身體不放,就是執著身體;身體很沉重是「地水火風」地的作用,觀之,真的有地,沉重的感覺就是一種地的狀態。然後再坐,會感覺身體都是水的狀態,應該都可感覺的到,人的身體百分之七十都是水;火就是溫度,如果沒有溫度,就往生了;風就是氣,身體有一股氣,一直在運轉;觀身體的時候,就會察覺到身體真的是這四個組成的。要時時觀,知道身體是這四個組成的。如果把他拆開,身在何處?

一般最難懂就是心,心怎麼來?心不是一個實體,心只是一種錯覺。這一個錯覺讓人產生我執,這個錯覺讓人很苦,讓人覺得有一個真實的「我」,抓著這個「我」不放,一輩子為「我」在打拼,一輩子也為「我」在維護,所做的一切都是為「我」,所以為什麼有自私自利,還不是為「我」才自私自利,不為「我」,一定是無私的,怎麼會自私呢?

這個心是怎麼來的?六根是從四大地水火風來的,六根就是身體,身體接觸六塵,就是接觸境界,身體接觸境界而產生的感覺,叫六識,所以誤認產生一個心。心的作用就是五蘊的運作,因境而生心,因心而生境。例如,在一個絕對黑暗的房裡,不論是坐著或是躺著,過一段時間,時空的感覺漸漸會被打破,心的作用也漸漸遲鈍昏沉。

我們現在為什麼會胡思亂想?就是到處看,到處想。當你關在一個密閉的地方,沒有聲音,也沒有陽光,什麼都看不到,這個時候,剛開始會胡思亂想,想到最後,那個想,沒辦法想,沒有接觸,就是一片黑暗,如果再關久一點,這個時候就好像身心抽離了,去嘗試感覺到說,就是這個東西斷掉,不產生作用。像電燈,有電線,有電源,要串連起來,才能作用,不然不能作用。六根六塵六識原則上也是這樣,這個就叫做互為因緣,產生緣起的作用,不然生不起來。

另一種解釋,《圓覺經》裡面談的四大不是指地水火風,而是「見聞覺知」,眼識為「見」,耳識為「聞」,鼻舌身三識為「覺」,意識為「知」。意識裡面有見聞覺知的作用。因為內在有見聞覺知,統稱叫意識的作用。所以一接觸外面的世界,就有感覺,就產生心的假象了,只要不接觸,那個心的感覺就無從生起,用這樣的方式來證明心是你的錯覺。

六祖大師並不叫人家去看心觀靜,因心原是妄。外面的世界因你的認知而認識,假設心原是妄,外面的世界就沒有意義了,花開自開,花落自落。迷惑的人把它當成真實的,就會在外面的世界作文章,說是順、逆、美、醜,眾生就是這種狀態。要常去觀察,這一切是幻化不實,在理解當中,去親自體證,緣起如幻的世界。

《法華經》上講:「唯有一乘法,無二亦無三,除佛方便說」。以一佛乘來說:修行人有要諸法實相的正見,不論一切時、一切處,時時能與實相,與空相應。我們要常常正思惟,要時時刻刻思惟這個問題。從思惟中保持正確的觀察,行深久了自然能照見五蘊皆空,對境界不在執著了。

在看幻的那個感覺,現在可能不容易感覺到,但是如果不斷的去嘗試,去實驗,那種幻的感覺就越來越強。既然是幻,既然是夢,人生如一場大夢。這個大夢就是什麼?大騙局!在夢中修與不修,在夢中行善與作惡,在夢中生死與涅槃,在夢中菩提與煩惱,在夢中有生有滅與不生不滅,在夢中有成佛與眾生…所以《圓覺經》說:「始知眾生本來成佛,生死涅槃猶如昨夢。」在夢中產生種種相對的概念。相對就是此岸,超越相對就是彼岸。既然是做夢,在夢中講的話就叫做夢話,佛講經說法無一字可說,一字可說就是夢話。在夢中說來說去,統稱戲論。

到底有沒有佛性?講的都是相對的話,有沒有都是相對,既然是相對,一念無明是幻,現在生起一個念頭,馬上知道它是幻就好了。不是不理它,如果生起念頭不理它,就是承認它的存在,那就沒有正見,不了諸法空寂,那還是凡夫,還是生死輪迴。

是知幻,從此時此刻內在不論產生任何的概念,都不會去執著。一直到真正的問題,那根本要去求解脫涅槃的概念也是幻,都給他打破。既是幻,那佛性是真還是假?說真說假都是假名,既皆是幻了,又談他做什呢?說他是什都可以,一旦開悟見性,接著都不一樣了,從這裡所產生妙用出來,便是般若智慧。

未悟之前,六根、六塵、六識,都是意識,都是煩惱。悟之後,那些東西依舊存在,不要誤會不存在。不要誤會接著就不太一樣了,悟之後,我是主人,那是工具,我會用工具嘛!接著全部用出來的都是智慧,即是轉識成智,轉煩惱為菩提。

以禪者的角度,知道身心世界,緣起如幻,知道它,不執著它,還會用它,就開悟了。禪就是這個樣子,禪所講的東西都是打破對待,故說是「不二法門」,他是平等,不會起分別、對待,不會掉入二邊,不執著空有,又不捨棄二邊,活潑玲瓏,妙用無邊,這叫做禪。明白了,心創造如幻的枷鎖,當下脫落,自在解脫!

若三千大千國土,滿中怨賊,有一商主,將諸商人,齎持重寶、經過險路,其中一人作是唱言:諸善男子!勿得恐怖!汝等應當一心稱觀世音菩薩名號,是菩薩能以無畏施於眾生。汝等若稱名者,於此怨賊當得解脫!眾商人聞,俱發聲言:南無觀世音菩薩!稱其名故,即得解脫。

此段言,四「能脫賊難」,這是第七難「賊難」。假若於一個三千大千國土,其中充滿了怨家盜賊。現在有一商主,率領了眾多商人,每人都帶著極貴重的珍寶,要共同的經過這條險路。其中忽有一人,這樣說:「諸善男子!大家不必要生起恐怖之心,你們應當一心一意稱念觀世音菩薩名號,該菩薩能以其悲心神力解救我們於困難,讓大家平安的通過這條險路。你們稱名的同時,也可以讓所有怨賊,當得解脫,以後不再傷害別人。」眾商人聞說,念觀世音菩薩有這樣的好處,於是俱發聲唱言:「南無觀世音菩薩」,由於稱其名故,所以大家自由自在的通過這條險路!

「若三千大千國土,滿中怨賊,」害命是「怨」,謀財是「賊」,謀財害命的惡賊,叫做「怨賊」。我們心中充滿著埋怨、抱怨、怨恨、仇恨等許多不滿的情緒,對自己不滿、對家人不滿、對別人不滿、對社會不滿。

以修行來說:六根去接觸六塵,接觸外面的境界,向外面攀緣,被六塵境界所轉,就好像把自家的珍寶偷出去了,這叫做賊,六根去攀緣,故說是六賊。色聲香味觸法六塵,以眼耳鼻舌身意六根為媒,自劫家寶,故喻之為賊。修行人當,六根接觸六塵不染其塵,以避六賊。

「有一商主,將諸商人,齎持重寶、經過險路」,「商主」就是你的心,是第八意識,阿賴耶識。「將諸商人」就是前六識和第七識。心產生了種種的善惡念。「齎持重寶」,重寶就是佛性、如來藏。

佛性是清淨的,但是為什麼你沒有體悟清淨?《圓覺經》說:「眾生本來是佛」,你能接受嗎?眾生本來是佛,當釋迦牟尼佛講這句話的時候,那些大菩薩就問佛陀一個問題:「眾生本來是佛,怎麼會迷失?」佛性跟無明這二者皆畢竟空,不可得。妄心起便是「無明」,妄心止息清淨的「佛性」便現前。所以眾生本來是佛,佛本來是眾生;眾生是迷失的佛,佛是覺悟的眾生。

大菩薩又再問:「成佛之後,什麼時候會再無明?」無明的意思就是再迷失,繼續做生死大夢,夢醒就醒了,所以這個問題沒辦法成立。我們今天就是不知道、被騙,永嘉大師說:「夢裡明明有六趣,覺後空空無大千」。 就是在做夢,夢醒了就醒了!「經過險路」眾生因不覺在虛幻的夢境中,所以時時走在危險的生死路上,所以《證道歌》才會說:「自從識得曹溪路,了知生死不相關」。

「其中一人,作是唱言:諸善男子!勿得恐怖!汝等應當一心稱觀世音菩薩名號,是菩薩能以無畏施於眾生」,心為什麼會恐怖?不明白當然會恐怖,就像要走過那個無明的狀態,那個黑暗的狀態,會恐怖,當你能夠一心稱念觀世音菩薩的名號,在稱念時心中就產生了定,就會安定你的心,佛菩薩本身也有不可思議的威神力,可以安撫我們,「能以無畏施於眾生」。「汝等若稱名者,於此怨賊當得解脫」,怨賊是「迷」,當得解脫是「悟」,當你願意能夠這樣的修行,一心稱念就能夠「轉迷為悟」。「眾商人」是指所有心念專注,「俱發聲言:南無觀世音菩薩。」借一句聖號,轉染為淨,轉變因中第六及第七意識,那第八識及前五識就跟著轉,其結果就不同,即是「五八六七果因轉」。

「稱其名故,即得解脫」,因這樣修行,去除心中的貪、瞋、痴而得解脫。

無盡意!觀世音菩薩摩訶薩,威神之力,巍巍如是。

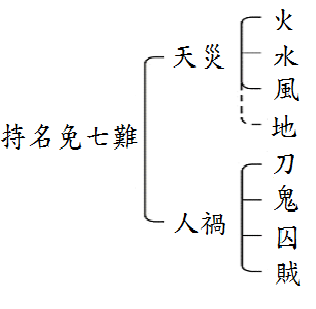

「無盡意!觀世音菩薩摩訶薩,威神之力,巍巍如是」,世尊再一次叫無盡意菩薩,以喚起他對觀世音菩薩摩訶薩的敬仰。觀世音不是一般的菩薩,而是具有大智、大慈、大悲、大願力、大神力的菩薩,這位偉大的菩薩,其不可思議的威神之力,可謂神通妙用。只要眾生有難,觀音必救脫難;只要眾生有求,觀音必應眾願。所以觀世音菩薩對眾生的恩惠,深如大海,高似大山,難以形容。我們只要一心稱名觀世音菩薩,縱有三災四難,也可轉七難成七福。