獨佩最上乘,離文字之印,唯傳一心,更無別法。心體亦空,萬緣俱寂;如大日輪昇虛空中,光明照耀,淨無纖埃。證之者無新舊,無淺深。說之者不立義解,不立宗主,不開戶牖。直下便是,動念即乖,然後為本佛。故其言簡,其理直,其道峻,其行孤。四方學徒望山而趨,觀相而悟,往來海眾常千餘人。予會昌二年,廉于鍾陵,自山迎至州,憩龍興寺,旦夕問道。大中二年,廉于宛陵,復去禮迎至所部,安居開元寺,旦夕受法。退而紀之,十得一二,佩為心印,不敢發揚。今恐入神精義不聞於未來,遂出之,授門下僧太舟法建,歸舊山之廣唐寺,問長老法眾,與往日常所親聞,同異如何也。時唐大中十一年十月初八日序。

獨佩最上乘,黃檗禪師他獨佩最上乘印,最上乘就是最究竟,在人世間如果你只談最究竟之法,很多人會聽不懂,你要度眾就會產生困難。佛法不離世間法,最好是真不礙俗,俗不礙真,「真」是真諦,是最究竟的道理,「俗」是權巧方便,是世間人能認同的概念。當你談真諦的時候,俗諦也要談,如果你都跟別人談最究竟的道理,你要度人很困難。那什麼是真諦?什麼是俗諦?比如有一句話「自作自受」,以俗諦來講是對的,也就是從緣起的現象來說,「自作自受」一定不離開因緣果報,所以自作就一定自受。但以真諦來講呢?以最究竟義來談它「沒有作者,亦沒有受者」,這樣的話你在佛經有沒有看過?應該有。那你說「自作自受」對呢?還是「沒有作者,沒有受者」對呢?哪一句話對?這兩句話不可以拆開,為什麼?色即是空,空即是色,自作自受一定是從緣起因果的角度來說;沒有作者沒有受者,是從性空的角度來說,真俗二諦你要同時看到,所以這兩句話要合在一起講,不可以拆開。

講最上乘法的人,除非是在為一些即將開悟者臨門助他一腳,那個時候他會用非常的手段來談,不然的話,一般真俗二諦同時要說,而這也是很多學佛的同學常常掉入的一個陷阱,他會滿嘴都是佛經;滿口都是名相;腦袋想的都是佛說的。但是落實在世間法的待人接物,應對進退,或是自己的工作事業上,他反而不會靈活應用,不懂得變化。學最上乘法,你要記得,最上乘法一定是不二之法,不二之法一定是理事圓融,性相不離。如果你不明白這種道理,真俗二諦要圓融運用是很困難的。

離文字印,為什麼要特別強調「離文字印」?很多人學佛的人他都是從文字般若,進到觀照般若,然後悟入實相般若。文字就是語言,語言就是文字,文字莫非佛經,語言莫非法師為你說法。如果你只是看佛經,或者你只是聽別人說法,你要悟道的機會不多。為什麼悟道的機會不多?因為文字是標月指,不是月亮,是透過手指頭,讓你看到天上的月亮,是透過文字,讓你照見自己的本性。但是很多人學佛,卻離不開語言文字,他一天到晚就是喜歡看經,一天到晚就是喜歡聽師父講法。有的人看經他可以一天看八個小時,有的人聽課也可以一天聽八個小時,我知道有這樣的人,如果是這樣的人,剛開始人家會跟你說你這樣很精進。就像你剛開始學走路的時候,你的父母用手牽著你,但是最後你父母的手要放掉,你不可以依賴,為什麼?因為如果你一直依賴別人的手,那以後你就要永遠坐輪椅,因為你不會自己走路。文字語言其實就像媽媽的手,你可以一天到晚去找這隻手嗎?依賴枴杖久的人,他永遠都要找一根枴杖,當有一天找不到枴杖的時候,他不會走路。

當有一天你沒有經書可以看了,或是師父不再講課了,你會心慌嗎?你會怎麼樣?像有一個同學,他很喜歡看經典,他看了很多、很多的書,那天他又要問我,當他要開口的時候,我跟他講了一句話,我說你把眼睛閉起來,他說:「師父,眼睛閉起來要做什麼?」我說你把眼睛閉起來看自己,你眼睛張開你就會去拿經典來看,你已經養成這個習慣了,所以你把眼睛閉起來。雖然眼睛張開也可以看到自己,但是你習慣張開就去找經典來看,你已經習慣了,所以我才會跟你講說,你把眼睛閉起來看自己。你看經典的目的只有一個重點,就是認識你自己。離開了這個重點,你學佛法幹嘛!

我們剛開始學佛的時候,都在探討說,這本經在談什麼?或是佛法在談什麼?談到最後,開始研究大乘在談什麼?小乘在談什麼?北傳用什麼方式修行?南傳用什麼方式開悟?或是藏傳用什麼方式成佛?但是,你不要忘記,你學佛的初衷,就是要認識你自己。真正懂佛法的人只有一個煩惱,就是他不認識自己。就像學生問我說:「師父你有沒有煩惱?」我說:「我有煩惱。」他說:「師父,你的煩惱是什麼?」我說:「我的煩惱只有一個,但是你的煩惱卻很多」。我雖然有煩惱,但是我只有一個煩惱。你不要小看我這樣講,請問一下,你現在只有一個煩惱的同學舉手?所以你不要小看我這樣講,這樣講是將所有的煩惱變成一個煩惱。為什麼所有的煩惱只有一個煩惱?來,注意聽,「誰」在造罪?「誰」在修福?「誰」上天堂?「誰」下地獄?「誰」在迷?「誰」在悟?「誰」是眾生?「誰」在成佛?我剛才講的那一段,最重要的在哪一個字?重點在「誰」這個字。

一般人學佛重點沒有擺在這個,一般人學佛修行,都在修說我自己業障深重。所以趕快誦經拜懺,誦經拜懺希望能消自己的業障,滅自己的罪。之後接著趕快行善修福,累積一些福報然後動不動就說自己是迷,想盡辦法要開悟;又接著,每個人都說我是眾生,然後想盡辦法要成佛;不然說自己是即將下地獄的人,想辦法要上天堂;或者他知道自己現在是生死凡夫,希望有一天能夠證入涅槃;然後感覺自己現在被束縛,想盡辦法要解脫;然後說這裡是娑婆世界,想盡辦法要往生極樂世界。你在幹嘛?往生極樂世界的人是誰?「自己!」「自己」是什麼意思?你不知「自己」是什麼?你這個不是等於沒有回答嗎?你們回答都是「自己」,「自己」跟「我」跟「誰」,不都是同一個名詞而已嗎?你現在講的都是同一個名詞,但你知道你是誰嗎?所以,不是說你不可以往生極樂世界,而是你要知道是「誰」往生極樂世界,關鍵是在這裡啊!比如你覺得這個世界是娑婆世界,娑婆世界很苦,那我問你,是「誰」在這邊受苦?「迷的心!」迷的心在受苦?你們很不勇敢,你們應該回答說:「師父,我不知道!」你就是不知道嘛!

你就是不知道你是誰?關鍵就在這裡啊!我就是不知道我是誰?所以六祖才跟你說:「不識本心,學法無益。」所謂修,在修什麼?「到底是誰在修行?」關鍵是在這裡。比如說你在誦《法華經》,誰在誦《法華經》?「我!」「我」跟「自己」還不是一樣,「我」就是不知道「自己」是誰嘛!這樣修有用嗎?我剛才講過,要勇敢一點,不知道就說不知道,你還在「我」什麼!你就是不知道嘛!我們腦袋喜歡自己騙自己,所以你不用高興你現在認為這邊是好的,它就真的是好的,你也不用害怕那邊是不好的,它就真的是不好的。如果這些真的都是不好的,那地藏菩薩為什麼要待在地獄呢?為什麼開悟的禪師他發願要去當水牯牛呢?你的概念都落在兩邊,你認為說這邊是不好的,你不敢處在這一邊,所以你想盡辦法要靠那一邊。你這些概念都是分別妄想,背離實相。

今天講的,這個「誰」字是重點,修行不要本末倒置,找不到頭,都在修一些枝枝葉葉的。我們講最上乘法講很久了,重點就在「誰」這個問題而已。一個真懂「誰」的人,他不愛天堂,也不怕地獄;但是不懂的人,他既害怕地獄,也貪愛天堂。那要怎麼認識自己?我做個譬喻,你要了解一棵樹,你只要長期觀察它,有一天你一定會了解它;你要了解水中那隻金魚,你只要長期去觀察它,你也會漸漸了解它,世間法的道理都是如此。那你要了解自己,你當然要觀察你自己,《心經》裡面,觀自在菩薩不是教你要照見五蘊皆空嗎?五蘊就是「我」,五蘊就是「自己」。五蘊到底是什麼東西你要去觀察,觀察到最後你會發現說,五蘊根本就不是東西,「本來無一物,何處惹塵埃?」沒有作者,沒有受者,你要跑到哪一邊?所以我勸大家,經典看得差不多了,回頭看看自己吧!眼睛閉起來好好看看自己。

有個同學問說:「師父,你早晚課都做什麼?」我就問他:「你早晚課都做什麼?」他說他早課誦《金剛經》,晚課誦《彌陀經》。我就笑一笑說,不錯啦!不錯!然後他就問我說:「師父你呢?」我說:「我早課就是吃早餐,晚課就是吃晚餐,午課就是睡午覺。」你會這樣修嗎?我這樣講的意思是說,你有沒有清楚你在幹嘛?早上誦《金剛經》的目的是為了什麼?晚上誦《彌陀經》的目的為了什麼?一般人的回答,早上誦《金剛經》的目的是為了開智慧,晚上誦《彌陀經》的目的,是希望臨終時能往生極樂世界。這樣回答的人,你會為他打幾分呢?如果你是釋迦牟尼佛,你會為這個弟子打幾分呢?他真正懂得老師釋迦牟尼佛的心意嗎?佛陀真正的本懷是什麼?佛一切的教授都是為了讓你了解你自己,你了解自己智慧就打開了,但你不了解這點,你都在打妄想,你都在想說誦《金剛經》可以開智慧,那難道誦別本經就不能開智慧嗎?然後你又想說,晚上誦《彌陀經》就可以往生極樂世界。如果那麼簡單,我們以後星期三就不用上課了,你們只要回家照表操課,一切就圓滿成就了。

其實從眾生修到成佛,難不難?難!把你的業障懺盡,再把所有的福報修具足起來,難不難?難!你不覺得從這個「誰」字上面去下手,是最直接簡單的嗎?那要怎樣才能了解自己?我已經跟你講過好幾百次了,如果你還是不知道,我跟你講,你就把眼睛閉起來,好好看看自己;不然你就只管打坐,都不要問,就只管打坐。如果你已經明白了解自己是「誰」,是佛法的重點,而且你願意朝這個方向努力,那麼不管以後怎麼樣,你學佛法你不要以為你什麼事沒做,你哪本經沒讀,你莫管那些,那些都是你在打妄想,你只要好好了解你自己就好。

師問仰山慧寂:「涅槃經四十卷,多少是佛說,多少是魔說?」仰曰:「總是魔說。」師曰:「已後無人奈子何!」

我們現在來看這個「離文字印」的公案。「師」就是溈山靈佑禪師,老師溈山問他的弟子仰山惠寂禪師說:「《涅槃經》四十卷,多少是佛說?多少是魔說啊?」《涅槃經》我們這班同學只上到前面就沒上了,但我們至少已經跟它有因緣,如果《涅槃經》有看一遍的同學,你就有印象,其中有一段經文佛自己說:「什麼是佛說?什麼是魔說?」這個溈山禪師故意問仰山,四十卷的《涅槃經》有哪幾句是佛說的?有哪幾句是魔說的?他要聽聽徒弟怎麼回答。

仰曰:「總是魔說的」,仰山說整本《涅槃經》都是魔說的。為什麼仰山這麼說?所以說,你不要這麼喜歡看書啦!都是魔說的,你著魔了都不知道。什麼叫做「魔」?能吸引你的,就是魔!只要能夠吸引你的,不論是珍珠瑪瑙、師哥美女,或是佛經,你喜歡看你就著魔了。因為他能吸引你,他吸引你能吸引到什麼程度?讓你懶得眼睛閉起來看自己。所以,你要知道魔的定義,假設哪件事很吸引你,我告訴你,你著魔了。舉個例子,喜不喜歡打坐?「喜歡!」著魔了對不對?就是打坐在吸引你啦!只要一有空就念佛,念佛在吸引你;只要一有空就看經典,經典在吸引你!只要一有空就誦經,誦經在吸引你!只要一有空就去行善,福報在吸引你啊。你看到了什麼?

「請問師父,那如果喜歡看心的人,可以講著魔了嗎?他是不是著了心?」你以為喜歡看心的人,是看到有一顆心嗎?我現在所講能吸引你的東西,它本身都沒問題,就像前面幾節課我問你說,這棵花有沒有問題?東西本身都沒有問題,是你產生了貪愛跟執著,這個有問題。

我也用這個問題問你們好不好?《涅槃經》有多少卷是佛說的?有多少卷是魔說的?你們學東西不要亂帶公式,你們要知道,禪師的回答沒有定論,他是因為那個人而回答的。所以整本《涅槃經》都是佛說的,但對他來講他是這麼說,這樣知道嗎?你不明白道理,人家一考,你就倒了,你以為是人家故意刁難你嗎?沒有刁難你,是如實說。所以你不要背答案,背答案對你是沒有用的,要真的了解道理而不是背答案,所以你們公案不可以亂背,也不能亂套,要真正明白它的意思。

師曰:「以後無人奈子何。」你看,他師父溈山這麼肯定他,意思就是說,你真的懂了,以後任何天下的人都考不倒你,你也不會被天下人所迷惑了。他師父這麼印證他。這樣,你們可以體會「離文字印」了嗎?那以後要不要看《涅槃經》呢?還是要啊!

唯傳一心,更無別法。當你在看你自己,比如當你在看,我為什麼有這個身體?我為什麼有這種感覺?我為什麼有這些記憶?我為什麼有這些情緒?我為什麼有這些想法?當你這樣在看自己,你這樣一直看,一直看、、、,看到最後,你會感覺好像你就只有心的存在。我用好像,我只是形容給你聽,你自己要去看。當你眼睛張開的時候,你會看到很多的東西,但是當你眼睛閉起來的時候,剛開始其實你會感覺這個身體是你的,但是當你看自己越看越久,越看越久,你會感覺好像就只有心。問題是你始終搞不清楚,心它到底是怎樣的狀態?你所看到的心,眼睛一閉起來,你所看到心的狀態都是黑暗的,那不是無明嘛?就是一團烏七麻黑,就是這樣子而已。然後偶爾你會感覺眼睛,在印堂附近,好像有亮光哪。有的人不知道在看什麼,看到印堂的位置好像有螺旋狀,然後他就感覺很像銀河系,一種天體的銀河系。看心不是在看那個啦!那叫做滿天金條,去抓沒有半條。有的外道他本身知見錯誤胡亂引導,他教你看這個,看那個。看什麼?有什麼好看的?看到最後就看光,有什麼好看的?都是幻化的東西,有什麼好看!

佛在《阿含經》裡頭這樣教,他說你把五蘊分別來看,先觀「色」是無常,接著觀「受」是無常,觀「想」是無常,觀「行」是無常,觀「識」是無常。表面上是這麼說,你不要覺得很簡單,佛就教你很多的方法,叫你去看。漸修一定是這樣看,也就是你要分階段,一蘊、一蘊,慢慢去觀察。但禪門不是這樣看,禪怎麼看?六祖跟陳惠明怎麼說?他叫你「屏息諸緣,勿生一念」,就是一念不生的意思。這個你們會了嗎?「不會!」所以我就教你們只管打坐,就是這個意思。只管打坐,接下來不要問,因為只要問下去,你就開始胡思亂想,不要問。六祖這句話跟我們一般講「萬緣放下」,是一樣的意思。但「萬緣放下」這句話跟一般人講沒用,為什麼沒用?因為他就是放不下,你講到他死他還是放不下,不然,他為什麼會繼續投胎,代表他死了還在想,他死了都還沒放下。所以我才會教你們說,只管打坐,你如果那樣作,你就有機會屏息諸緣。我這樣講已經是相當不得已的講法,因為六祖並沒有說「只管打坐」這四個字,而且六祖本身的禪法也不是打坐。是因為後人你跟他講「屏息諸緣,勿生一念」,他沒辦法馬上就懂,不得已,才教你只管打坐,是這個意思,大家自己要去體會這個意思。

唯傳一心,這個「心」跟我講的那個「誰」,一不一樣?一樣!你要了解你是誰,你就好好看你的心,看久了,你就會了解。「更無別法」,為什麼更無別法?很簡單,你在旁邊寫「心生種種法生,心滅種種法滅」,因為法是從心生的,所以唯傳一心,何必再說其它的法呢。而其它的法還是從這個「心」所產生的,所以才叫心法。

心體亦空,萬緣俱寂,心體亦空,旁邊寫個「心」,萬緣俱寂,旁邊寫個「法」,有沒有看到,還是在談「心」跟「法」。「師父,請問心跟法是不是兩邊?」你是誰生的?「媽媽生的!」是不是兩邊?是一家人還是兩家人?一個是體,一個是用,心跟法本來就是整體。你要萬緣放下,真正了解你是誰?我現在講的都是理論,你千萬不要把理論當成說你懂了,如果你把理論當成懂了,你真的會害死你自己。比如我問說:「是右邊對?還是左邊對?」你馬上就答:「唉呀!師父,不可落兩邊,一定要中道。」或是你會說:「師父,右邊跟左邊是不二之法。」你現在講的是一百分,但是你的智慧是零分,為什麼你的智慧是零分?來,現在有一條路,一條路有往左邊往右邊,你要往哪一邊?「看我要去的方向,是要往左邊的方向,還是往右邊的方向。」好,有一條修行的路,叫做菩提道,那你要往左邊,還是往右邊?「往我要去的方向那邊」,你要去哪一邊?「不是左邊,也不是右邊。」好,再給你一次機會,你要往哪一邊?我考你你答不出來,但是你自己看書你都覺得你懂,這樣是沒用的。來,誰要回答這個問題?要往哪一邊?「卡在那邊!」你講「卡在那邊」就是誠實,你事實上就是卡在那邊嘛!「往了解自己的那一邊。」兩邊已經夠麻煩了,幹嘛還多增加一邊!來,換你問我同樣問題。「師父,你要走左邊,還是走右邊?」住得好好的,幹嘛要走?無端起知見,都在打妄想!聽懂我的意思嗎?我的回答你懂嗎?「師父,你住在哪裡?」讓你找得到,就跟你一樣。

所以,道理表面上你都懂,但是你被自己騙得太慘了,尤其是書讀越多的人,被騙得越慘,生命當中一點智慧都沒有,真的是佛呆子。人家禪宗的公案誰在跟你講道理,人家都這樣跟你說嗎?人家才不會用腦袋在那邊打妄想,兩三句話就知道你懂不懂。

心體亦空,就比如我問:「你是誰啊?」你可能會馬上翻佛經找答案,因為佛經已經告訴你「諸法無我」,你就馬上帶入公式說:「沒有人在造罪,沒有人在修福;沒有人在迷,也沒有人在悟。」你公式這樣套下去之後,你自己就在那邊得意洋洋想:「哦!我回答的很好!」你只是在套公式,「諸法無我」到底什麼狀況你知道嗎?你不知道!所以我說,你可以套「諸法無我」,你可以套「諸法空相」,你也可以套「本來無一物,何處惹塵埃?」但你不要以為你懂,因為你不知道它到底是什麼狀態。它不是什麼狀態,所以這裡講「心體亦空」。

從知識上解釋你會懂「心體亦空」,你會懂心無形無相,心畢竟空寂。問題是,心既然無形無相,畢竟空寂,那為什麼你還有那麼多心事呢?為什麼你覺得你的心被束縛了呢?為什麼你感覺你有沉重的包袱呢?因為你沒有證悟空性。「萬緣俱寂」,萬緣就是萬法,萬法從心所生,那既然心是空,心所生的法必然是空,萬法當然是寂靜的。所以我們常講,不可以有「我執」,不可以有「法執」,這個心就是偏向於「我執」,心所生的法偏向於「法執」,「我執」「法執」兩邊都要破,都不可以執著。但千萬不要掉入「空執」,空亦空,了解嗎?我空、法空、空亦空。所以見性之人「如大日輪昇虛空中,光明照耀,淨無纖埃。」就是說他的智慧啊!就像虛空中的太陽一樣,是這麼光明純淨,一點障礙都沒有。

證之者無新舊、無淺深,當有一天你見性,你就會知道你所見性的東西,它沒有分別對待,你所證悟的自性,它不屬於新,不屬於舊,也沒有深,也沒有淺。你現在在學佛,你什麼時候開悟,跟你學多久沒有關係。你以為學越久好像越容易開悟嗎?大家對頓悟的概念為什麼這麼難接受,因為大家總是覺得說,有這麼快嗎?大家掉入快跟慢的陷阱,而且掉入有學跟沒學的陷阱。大家認為有學的人領悟一定比較快,早學的人就早覺悟,但事實上要看你啦!真的有快慢嗎?

在公案有紀載,獵人沒學佛也開悟,殺人的沒學佛也開悟。我講一個佛經裡頭的公案,有一個人印度婆羅門他學法向道,但他遇到一個邪師,那個邪師跟他講說,你要殺一千個人才能成道,那個弟子很尊重他的師父,果然他就去殺人。一直殺,一直殺,殺到最後只剩下一個人,也就是說他再殺了那個人,他就可以功德圓滿。那個人是誰呢?因為整個村子裡面的人都被他殺光了,最後只剩下一個人還活著,那個人就是他的母親,所以他打算回家去殺他的母親。這個事情讓世尊知道了,世尊就去度化那個人,那個人正好走在回家的路上,一看到世尊,大喜過望,因為他可以不用殺自己的母親了。世尊故意走在那個人的前面,世尊在前面慢慢走,那個人就在後面拼命追,一直追,一直追,追了很久,但始終追不上世尊。他明明就看到世尊是慢慢的走呀,但是他怎麼追就是追不到。最後他講話了,他說:「佛陀啊!你可不可以停下來不要走?」佛陀就跟他說:「我早已經停下了,是你沒停下來!」那一剎那,他開悟了!聽懂嗎?那個人一直追....,你可不可以停下來不要走?那個人就是我們每個人,我們每個人每天在幹嘛?你每天在幹嘛?你每天一直追,一直追,一直求,一直作,你可能每天在造罪,你也可能每天在修福,你也可能每天邊造罪、邊修福。但是,你為什麼不能停下來呢!當你妄心止息的那一剎那,你就開悟了!

停下來,快還是慢?你的心什麼時候要停下來?你在看公案的時候你有看到你自己嗎?看到自己你是很容易被感動跟觸動的,沒看到自己,不會看的,你都在看裡面的故事跟內容,然後在那邊猜到底是說什麼?這一句話不是「放下屠刀,立地成佛」嗎?「放下屠刀,立地成佛」是屬於漸修,還是頓悟的的概念?頓悟。這句話我記得從小到大我常講,而且寫作文也寫過,這句話就是頓悟。你們能接受這句話嗎?還是說我才不相信,哪有屠刀才放下就成佛,那世間就太不公平了!放下就可以成佛,問題是,你肯放下嗎?

你也許會這樣問我:「師父,不是我不肯,我真的是肯,但是我的心放不下」。你說我肯,我怎麼會不肯?我嘴巴說肯,它心就不放。那心是你的嗎?你是心的啦!心就不是你的,所以根本不要聽你的話,它不聽你的話。你說你有心,然後那顆心不聽你的話,這樣就好比是說,我有兒子,但我的兒子不聽我的話,那你有兒子跟沒有兒子,還不是一樣的意思?你說你有心,那一顆心是什麼心?那一顆心專門在折磨你對不對?那顆心一直留著幹嘛?早就該趕出去了,你保留那顆心幹嘛!你就把它趕出去啊!會趕嗎?

我這樣講的意思是說「心」大家都有,大家都知道。我還是用那句話問你,你知道什麼?那顆心根本一天到晚無端起知見;一天到晚在惹事生非;一天到晚在庸人自擾;一天到晚在折磨自己也折磨別人。你說你知道它,你知道它,你怎麼還讓它那麼放肆?我現在跟你講的意思是說,你是用你的大腦說你知道,但是你知道什麼?你不證悟,你對它一點皮條都沒有。證悟之人,沒有新舊,亦無淺深啊!

說之者不立義解,不立宗主,不開戶牖,這個「義解」意思就是他不著書,「宗主」就是他不成立宗派,「戶牖」就是就是他不成立門派。宗派跟門派差別在哪裡?比如禪宗,禪宗下面有五宗七派。它本來字面上的意思是這個意思。但從整個文章來看,這樣講不太順,所以我們就直接來談它的意思。「說之者不立義解」,是說一個證道的人,他不會按照講經說法的方式講給你聽,但是沒有見性的人,他的腦袋完全按照經論的概念在講,因為他是知解宗徒。什麼叫做知解宗徒?比如你問他什麼是佛?他就跟你講佛是覺的意思,自覺覺他,覺行圓滿,就是佛;佛又分過去、現在、未來諸佛。這些都叫做理論。那什麼不是理論呢?現場就找兩個人來問,來,問我什麼是佛?「師父,什麼是佛?」「鮮花是佛!」「師父,什麼是佛?」「牛糞是佛!」知道我的意思嗎?一切都是佛!那供佛要用鮮花,還是牛糞?鮮花!你不要以為我在亂講,我沒有亂講。什麼是佛?我們也可以這樣子回答,來,重問。「請問師父,什麼是佛?」「你是佛!」來,再問,「請問師父,什麼是佛?」「我是佛!」有標準答案嗎?你學佛會這樣跟人家回答嗎?你學佛人家問你:「什麼叫四聖諦?」你就說苦集滅道,你現在所學的東西都是這樣,人家問你什麼,你就照本宣科講出來。

鮮花為什麼是佛呢?簡單這麼講,什麼不是佛呢?鮮花跟牛糞有不平等嗎?花對人是香的,牛糞對什麼是香的?對蒼蠅是香的。那蒼蠅供佛,會拿鮮花還是拿牛糞?「牛糞」。它們的意思有沒有一樣?一樣!我們這尊佛,釋迦牟尼佛他看到鮮花跟牛糞,他會怎麼樣嗎?人拿鮮花去供養他,跟蒼蠅拿牛糞去供養他,對他來講一樣的。事實上,蒼蠅拿牛糞供佛,有沒有福報?「有」。但你拿牛糞供佛就什麼?那就不要說。你如果沒有開悟,你就要拿鮮花,你如果開悟,你拿牛糞供佛是為了度化別人,那可以。但如果不是這樣你還是要拿鮮花,你不要學到最後,鮮花跟牛糞分不清楚!

你如果真懂,人家一看就知道你懂,看你日常生活就能看得出來。所以學佛不要像小學生一樣,在那邊填鴨式的教育,佛法不是填鴨式的教育,理解了就要會用出來,法無定法,不一定要怎麼樣。像那天,有兩個同學在爭論,我過去跟那兩個同學講,兩個人想法不一樣,兩個人都會開悟。你知道為什麼嗎?你注意去看,祖師大德們在註解經典,同樣的一句話,註解的角度不一樣,但是為什麼他能開悟?很簡單,重點在不執著。你學佛學這麼久了,重點在不執著。就像趙州和尚講,狗子有佛性,狗子沒有佛性,隨他說啊!而不是說一定怎麼樣。佛法沒有一定怎麼樣,連孔子都這麼講,可為、不可為,就是沒有一定。《易經》上也有一句話:「唯勢所變」,你覺得什麼才是最恰當的,你就應該變。智者他們有一個共同的特性,他們一定都是通權達變的。所以禪師講話讓你抓不住頭緒,讓你抓得住頭緒,你的程度就跟他一樣。那為什麼我們抓不住頭緒?很簡單,因為你不知道他在問什麼,他問你什麼你聽不懂,所以你回答的常常風馬牛不相及。不立宗主,是說他沒有定法,他沒有一定怎麼樣。不開戶牖,這裡的「戶牖」,我解釋說不開方便。

直下便是,動念即乖,然後為本佛,當下就是!沒有什麼慢慢來,慢慢怎麼樣的,沒有在那邊拖拖拉拉,見性的人對事應物就是直接了當。那什麼叫直下便是?比如什麼是佛法?現前這一切!動念即乖,不要再懷疑了!跟你講現前即是,大家就開始要想,開始想就叫動念即乖。你一想就開始起煩惱,你只要開始想問題,其實你的煩腦就來了。我們上課的模式,很接近你們看公案的模式你知道嗎?你都沒有感受到你們這一班是多麼,我不好意思說幸福,我只跟你說,現在活著的人這樣教的很少,我只能這樣講。但如果你們還是帶著舊思維來聽課,還是用你們以前聽課的腦袋來這邊聽課,那其實我根本就不用這麼累,我就直接解釋道理,依文解字,講經說法給你聽,滿足你就好了,我不需要在這裡起腳動手。然後為本佛,也就是說證悟的人,他知道當下就是本來佛啦!

故其言簡,其理直,其道峻,其行孤。這個裴休他形容黃檗禪師說法很簡要,講道理直接了當,他的道行高深,而且行為相當獨特。

四方學徒,望山而趨,睹相而悟,往來海眾常千餘人。「望」是「向」的意思,向著黃檗山而來。睹相而悟,因緣成熟的人,一見到黃檗禪師之後,很多人經由黃檗禪師的點化而開悟。黃檗禪師的禪法相當微妙難測,有時候在他一棒一喝之間,你就開悟了。往來海眾常千餘人,海眾就是出家人,來來去去的出家人有一千多人,其中很多都是慕名而來。

予會昌二年,廉于鍾陵,「予」就是裴休他自己,會昌二年就是唐武宗西元八百四十二年;廉于鍾陵,廉就是巡視,鍾陵就在江西省這個地方。

自山迎至州,憩龍興寺,旦夕問道。就是從黃檗山迎請黃檗禪師到裴休住的地方,讓黃檗禪師在在龍興寺這邊憩息,憩龍興寺,就是住在龍興寺。旦夕問道,就是早晚就向他請教。

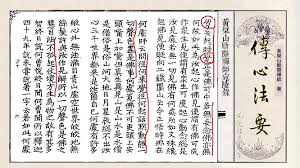

大中二年,廉于宛陵,復去禮迎至所部,安居開元寺,旦夕受法。前面是唐武宗,現在是唐宣宗西元八百四十八年。問道跟受法,差別在哪裡?問道,是剛開始不明白,所以請教;受法,是黃檗禪師覺得裴休宰相是個值得傳授心法的人,所以就傳他心法。談到這裡,有一個叫鍾陵,有一個叫宛陵,我們正在上的《傳心法要》叫《鍾陵錄》,就是裴休在鍾陵這個地方向黃檗禪師問道受法的記錄。你們現在的講義只有《鍾陵錄》,沒有《宛陵錄》。為什麼沒有《宛陵錄》?因為剛開始上《鍾陵錄》就先陣亡一半了,這點我早有自知之明,所以你們的講義先印一半,還有另外一半叫《宛陵錄》,等《鍾陵錄》講完我們才會講《宛陵錄》。

退而紀之,十得一二,佩為心印,不敢發揚。退而紀之,請完法之後,裴休宰相都會作記錄。十得一二,就是說黃檗禪師講的心要,他十分只得一二,其實是裴休他自己客氣。他謹記在心,不敢發揚,但為什麼不敢發揚呢?

今恐入神精義不聞於未來,遂出之,授門下僧太舟法建,今恐入神精義,裴休怕自己對這樣的心法精髓不能夠深入體悟;不聞於未來,而且怕說後人沒有機會聽到,黃檗禪師這種高妙的教授。裴休就整理了筆記資料,整理完之後,授門下僧太舟法建,就請黃檗禪師門下的弟子太舟法建。

歸舊山之廣唐寺,問長老法眾,與往日常所親聞,同異如何也。請黃檗禪師門下的弟子,帶回黃檗禪師他之前住的地方叫廣唐寺,然後問長老法眾,就是問寺裡面一些常住、長老,或是一些法眾,就是曾經聽過黃檗禪師開示的這些出家人或是在家人,與往日常所親聞,就是裴休他所整理的筆記,跟長老法眾平常在寺院所親聞開示的內容,同異如何?就是互相校對,也就是說看裴休有沒有聽錯,有沒有記錯,有沒有理解錯誤。

時唐大中十一年十月初八日序。這個《傳心法要》記錄的時間是在唐宣宗西元八百五十七年,是在那時候所寫的序。