黃檗山斷際禪師傳心法要

唐河東裴休集并序

有大禪師,法諱希運,住洪州高安縣黃檗山鷲峰下,乃曹溪六祖之嫡孫,百丈之子,西堂之姪。獨佩最上乘,離文字之印,唯傳一心,更無別法。

法無頓漸,人有利鈍,法本身沒有問題,有問題的是我們自己。我們聽了這個法,能不能在最短的時間內相應受用,要看你自己。曾經有同學問說:「師父,你講這個頓教法門跟日常生活有什麼關係?」我問你,漸修法門跟日常生活有什麼關係?跟日常生活有沒有關係,難道是漸修法門或頓教法門的問題嗎?會用的人每個東西都很有關係,不會用的人每天坐在佛堂或寺院裡他也不會用,縱使他會用也只是一些宗教儀式。原則上,所有的東西都沒有離開日常生活,所有的東西都跟日常生活息息相關。就像你下象棋,有的人下象棋他只把它當成是一種遊戲,但有的人下象棋他可以在裡面學習運籌帷幄,他能從棋局當中領悟他未來治理國家,或戰場上決勝千里之外的啟示,所以不是佛法跟日常生活有什麼關係,是你會用嗎?

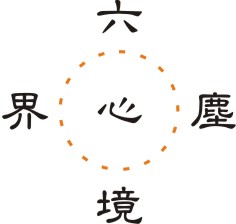

斷際,我們要繼續來談斷際這兩個字。如何「斷三際」?「三際」就是過去心、現在心、未來心。在佛門的五觀堂裡面,你常常會看到一句話:「三心未了,滴水難消」。過去在受戒的時候,一走進五觀堂裡去吃飯,看到這句我就差點吃不下去。什麼叫「三心未了,滴水難消」?「三心未了」是說一個修行人他的心識還活在過去、現在、未來的相續執著裡面。「滴水難消」就是你這輩子出家修行受眾生供養,假設你沒有開悟,就算你每天只喝一滴水,你也難以承擔,因為你無法報眾生的恩德。《金剛經》講過去心、現在心、未來心,三心不可得,我們就來談「三際」,也就是三心的問題。為什麼三心不可得?之前談到一個概念,假設身體的組成是細胞,那心的組成是什麼?「念頭」。你什麼時候會生起念頭呢?就是當你的心跟外面的六塵境界,色、聲、香、味、觸、法,一接觸的時候,你的念頭就會生起。先來分析這個心,心的本體是空,只是勉強起個名字叫做心。但是這個心,當它接觸六塵境界的時候,會起反應,它反應所生出來的就是念頭。我們常說心念、心念,「心念」有兩種涵義:第一個涵義,心念就是念;第二個涵義,心是體,念是用,就是體跟用。我現在這裡的解釋是把心跟念分開,心是體,念是用。開悟的人他有體有用,外面的境界就是相;迷的人他也有體有用,迷人、悟人體用都有。《六祖壇經》說:「但用此心直了成佛」,用心對不對?「對」。但開悟的人他是善用此心;迷的人他是錯用此心。悟人跟迷人五蘊運轉的作用是一樣的,只是一個是善用,一個是錯用。

六根遇到六塵境界,它產生了心念來對應,這沒問題,這就像是六祖所講的「對境心數起,菩提這麼長」。但是,你有探討過你念頭裡面的內容嗎?你現在每個念頭到底在想什麼?比如你起個惡念,這個念頭是惡的,接著你起個善念,這個念頭是善的,然後你起個過去、現在、未來的念頭。注意聽哦!我現在只談你起的這個念頭的內容,我並沒有談到念頭本身哦!你現在這個念頭生起,接著你在這個生起的念頭上面再起念頭。你這樣一直想下去之後,它就變成一種想像;一種想法,接著你會生起各種的情緒。我今天要跟你探討的是:第一,起念你不用害怕,你念頭是可以起的;第二,你所起念頭裡面的內容,你也不用害怕。比如你現在起個惡念,你不要一起個惡念,你就很害怕說,糟糕了,我一定會下地獄。如果你是這樣修行,你的心會很辛苦;你這樣修行,你很快就會瘋掉。你那個念頭就像一顆種子,假設你不提供它土地、陽光、水份等等,種種條件,這個念頭能繼續發展下去嗎?它相續不了。有一句說:「不怕念起,只怕覺遲。」念頭起本來是很正常的事,你不用害怕呀!怕的是你不能清楚觀照你的念頭,然後跟著這個念頭你一直想下去。比如你今天去百貨公司買一個很名貴的東西,買到之後你很高興,結果一回到家裡,你家人跟你說:「啊!這個東西你買太貴了,你被騙了。」當別人跟你這樣講了之後,你就開始懊惱起來。你從百貨公司買到東西,一直到你回家的這段期間,你都很高興,你這個高興的念頭揮之不去。回到家之後你的家人跟你潑冷水,說你買太貴了,你就生起了懊惱,這個懊惱的念頭你也揮之不去。從前面那個歡喜的念頭,到現在這個懊惱的念頭,你都揮之不去,這就代表你都不覺,你都跟著你前面那個念頭的內容一直想下去。

我們現在來繼續探討念頭的問題。我舉三心為例子。比如我現在坐在這裡,我在想我昨天所發生的事情,請問一下,我現在這個念頭是過去、現在、還是未來?這個念頭的內容是過去,念頭並不是過去的念,這個念頭本身只是現前一念。過去的事現在已經不存在,因為我們現在在想過去的事,所以我們就覺得這個念頭,好像是過去的念頭。事實上,在想的就是現前這一念。我不講現在這一念,因為,現在這一念也不存在。好!那現在我坐在這邊,我心裡在想著今年的中秋節,我要到哪邊去賞月。我現在起的念頭,是在想未來的事,但是我這個念頭,也是現前一念。有沒有看到?這個念還是現前一念。再來,我現在坐在這裡看著你們,看你們到底有沒有專心在聽課,表面上我現在坐在這裡,看的這個時間點是現在,但還是現前一念,因為根本就沒有現在可得。也就是說過去、現在、未來三時,是我們一種錯覺,三時了不可得。

不論我在想過去、現在、未來,事實上三心了不可得。但是現前那一念有沒有?「有」。如果我們把念頭分成前念、今念、後念,以這三個念頭來分過去、現在、未來,那是一種假相,只是一種名相假說的分別。因為事實上真的有前念、今念、後念嗎?真的有過去、現在、未來嗎?確實有念,但前念、今念、後念總歸一句話,都是現前這一念。不論你現在,在想過去、想現在、想未來;還是你現在,在想善、想惡;還是你現在,在想你到底要怎麼修行?都只有現前一念,就是只有起心動念的當下一念。如果你能夠活在這個現前一念,你就能明白什麼叫做當下。當下不屬於過去、現在、未來,當下不屬於善,也不屬於惡,念本身只是念,念當下現空無得。

我講到這裡不明白的舉手問。「請問師父,這個念是好幾個事情組成的,不是每個念都是同樣的。」每個念頭,所想的東西都不一樣;但是每個念頭,你只要把握現前那一念就好,不要掉入那個念頭所想的東西裡面,如果你掉入裡面,你一定會繼續想下去。六祖大師說:「不於境上生心」,就是不要掉入六塵的境界裡起心動念,不要一直被這個境界牽著走,不住境生心也。

你的心有沒有被困?《信心銘》說:「六塵不惡,還同正覺」。就是這個六塵不影響我,六塵為什麼影響我呢?這個電風扇怎麼會影響我呢?這個盆栽怎麼會影響我呢?你也一樣不影響我啊!會影響我的是什麼?會影響我的是這個樣子,你注意看,比如我現在坐在這裡,電風扇擺在這邊,我看到電風扇,我起個念:「看到電風扇」。這樣就好,這個念這樣就過去了。但我們一般人不是這樣,我們一般人怎麼想呢?看到電風扇:「這個風怎麼開這麼大,誰開的?一定是某甲,某甲已經學佛這麼久了,到底在學什麼?」你看,我一直想,這樣一直想下去,最後會怎麼樣?「某甲真不懂得尊師重道!」這個念本來它不會困住我,但是我前念、今念、後念,念念相繫,六祖大師怎麼說?「即是繫縛!」念念相續,變成一條繫縛的繩子。

一串佛珠有一百零八顆,請問佛珠它是一串嗎?不要有人拿一條繩子把它串起來,它會是一串嗎?不會嘛!每一顆佛珠就像你每一個念頭,你每一個念頭都是獨立的,它不會把你的心綁住。事實上連心這一個字都沒有,既然連這一個字都沒有,怎麼會有一條心繩呢?心無形相,但你感覺你被束縛了,你感覺你失去了自由了,你感覺你內在有一個東西把你卡住了。事實上,這個東西它不存在。但你的心很厲害,你的心創造出這種感覺,怎麼創造?你不放過你的念頭,你後一個念頭想前一個念頭,想到最後你產生了錯覺,好像有一個緊箍咒把你困住,所以你被自己縛住了。怎麼擺脫它?很簡單,就像這串佛珠,你拿支剪刀,從任何一點把它剪下去,這一串就掉了,也就是說,你那個念頭不要繼續玩下去。這個意思不是說叫你從今之後都不要有念頭,而是你不要抓著前面那個念頭不放,你只要不抓住前面那個念頭不放,那個念頭就會過去。那為什麼你會一直去抓著前面那個念頭呢?因為你對你的念頭不清楚,你要去察覺你那個念頭本身只是念頭,現空無得,念念起不為念念所縛,心無掛礙的活在現前一念,你的心就很容易平靜。我現在起個念頭,我活在這一念,而不是抓著那個念頭繼續想下去。

不論你起的念頭是善,還是惡,如果你不覺,它一定會變成你的束縛,因為你掉入二個陷阱:第一個陷阱,你掉入念頭的內容;第二個陷阱,你以為這個念頭是實有的。這個念頭不是實有的,它馬上就過去了,不管你有沒有執著這個念頭,其實念頭都過去了。如果這個念頭都是過去,那你為什麼會苦呢?因為念頭雖然過去了,但是你一直延續前面那個念頭的想法,一直想下去,所以你很苦。念頭過去了,你不抓著前面的想法,你就能漸漸體會到,什麼叫做「應無所住,而生其心。」我不住前面這個念頭,下面那個念頭會不會再起?會。「應無所住」,能「生其心」啊!我看到這個電風扇,我不執著這個電風扇,我看到你,我還是看到,我看到你我念頭還是會起,但我念頭起了,我不會在你身上打轉。我再舉個最簡單的譬喻,你看到錢,你不在錢身上打主意,你不會被錢綁;你看到這個人,你不在這個人身上打主意,你不會被這個人綁;你看到自己的身體,你不在自己的身體上打主意,你不會被你自己的身體綁。但是你看到他,你只要想在他那邊打主意,你的念頭一定會形成被綁的狀態。

六祖大師說:「於諸法上,念念不住,即無縛也。」不住,就不會被束縛。這一段你們在《六祖壇經》讀過,但是我現在用畫的給你看。第一、是心,心體本來是這個樣子,遇到境界你會產生念頭的用,但如果你被你的念頭束縛呢?那就是錯用,你就是迷的眾生。你的念頭會用,用了就放下它,用了就過去,用了就無所住,那就叫妙用。真心不會用,念頭不會用,念頭就變成妄念,妄念相續形成妄心,妄心又產生妄念,如此生死相續永遠斷不了。

頓悟的人,他了知妄心是妄,念念無住,當然頓悟。漸修的的人,他會怎麼修呢?他盡量不起惡念,他只要起個惡念,他趕快讓它停止,因為他要諸惡莫作。他本來惡念多,善念少,透過漸修,修到最後他變成善念多,惡念少,但是這樣還是不能開悟,要修到最後,「不思善,不思惡」。你看,漸修這樣修有沒有很難修?這個功夫你自己想想看。

還有一種修法是這麼修,你注意看,這一個念跟這個念,它們中間有沒有空隙?「有」。只是速度很快,快到你沒辦法察覺。所以還有一種方法是修這個空隙,為什麼修這個空隙呢?他在修「還未起心動念之前,那個是什麼?」很多人在參「我念頭還沒起來之前,那個是什麼?」也就是參「父母未生之前,那個本來面目是什麼?」這叫參。這要不要很深的功夫?「要」。簡單這麼講,你有辦法去察覺你的念頭生起的舉手?四念處的修法為什麼要先觀身?觀心無常為什麼不擺第一個?觀心無常其實就是觀念無常啊!但你有辦法觀你每一個念頭都是無常嗎?我們有時後是可以看到自己比較強烈的念頭,但一般人沒那個能耐。你坐在那邊看你的心念,能夠看到自己每個念頭都是無常的人,這個人一定是入果位的人,他要定力要很強才有辦法。我們一般人沒辦法看到,我們一般看到的只是散亂、昏沉,那個不是念頭,那是這個念頭已經繞了地球一百八十圈之後,所產生的一種想法、感覺,已經不是單獨那個念頭。所以,你真的要去看到你的念頭,沒有得定看不到,你現在所看到的幾乎都已經形成你的想法。簡單這麼說,念頭就是點,你的想法已經是面了,點、線、面,已經成為一個面了,你現在看到的就是面。

所以,漸修要一步步修,真不簡單。但是因為漸修大家比較能接受,所以我就講給你們聽,你這樣漸修修到有一天,你能夠看到你每個念頭,這個時候觀心無常,你的心才會打開,不然你打不開。在這之前,你看到的都是很粗糙的東西,都已經是形成妄想之後的癌症末期了,已經跑到妄想的尾端,而不是一開始你就看到念起之初的念頭。

「師父,我們現在在學正確的觀念,正確的觀念也是一種念,它只是善念嗎?」正確的觀念已經是一種知見了,它已經成為一種面,點、線、面的面。這個正確的觀念本身就是一種應用,而且它應用的方式很快,它屬於自然的反射動作。為什麼能夠自然反射?因為那是根據你的知見在反射的。你有什麼知見,你對那個人有偏見,看到那一個人,你那個不喜歡的念頭就起來,速度很快。所以知見不是念頭,知見是念頭不斷的累積,累積很久它變成一種知見了。簡單這麼講,你若是正知正見,你所反射出來的內容,當然就比較沒有問題。但是我現在所要講的是,你要能夠知道你的念頭當處生起,它生起的那一剎那就已經滅了。這個「當處生起,隨處滅盡」的道理,不了解的人他只看到生滅,但是你更清楚的去看,你可以體悟到不生不滅的道理。它不是生滅,它是不生不滅,當處生起,生實無所生,滅實無所滅,這是實相。

每個念頭,它的實相還是畢竟空寂。所以看到實相畢竟空寂的人,妄念也好,妄想也好,妄心也好,是不是該止息了?他不用出力它就止息了。但是你以漸修的方式讓它止息,你要跟它拉拒戰,就像你想用一句佛號來取代你所有的妄念。佛號本身也是妄念你知道嗎?這句阿彌陀佛,佛號本身也是妄念,只是以妄治妄而已。因為你會起妄念,與其你起妄念,那就用一句佛號,來取代你所有的妄念,但這句佛號本身也是妄念。你的妄念就像一堆木柴,這句佛號就像一把火,這一把火燒掉這些木柴,燒到最後會不會說木柴不見了,火還是在?燒到最後,木柴跟那一把火都不見,這叫做以妄治妄。既然是妄,就代表不是真實,所以念佛法門它最主要的目的,還是要讓你止息妄念,就在止息妄念的那一剎那,寂滅現前,寂滅現前就是你那個清凈的本性出現了。清凈本性它從未消失,只因為你妄想太重,所以你不能覺察到那個真。

明白念頭本身就是了不可得,那麼念頭的內容當然也了不可得,所以三心了不可得,說三心那只是一種假名,真相來講,念念不可得。念念不可得,這叫斷三際,斷三際你就可以當禪師了啦!頓悟只是要告訴你,你能不能察覺那是妄?只是這個樣子。如果漸修,你要怎麼修行就很複雜,你準備的工作要作很多。

禪師。什麼叫做禪呢?達磨祖師在《血脈論》裡面有解釋,他說「見性為禪」,就是見本性為禪。禪者跟禪師不一樣,禪者是見性的人,禪師就是要跟人家講禪哦!要當個禪者都不簡單,禪者是個開悟的人,因為禪就是見本性,所以見本性的人就叫禪者。「師」這個解釋就不是達磨祖師解釋的,「師」,我的解釋是教人見性為「師」,這叫「禪師」。禪師好當嗎?如果你是要做個二、三流的,我就沒話說,但如果有一天你自稱禪師,是真是假你自己要承擔,因為禪師的認定很嚴格。一樣的道理,你看到別人自稱禪師,你也要注意,也就是這個人見性了嗎?見性比較簡單,還是教人見性比較簡單?見性比較簡單。見性是把自己擺平就好,要有能力教別人見性那很不容易。所以,教別人見性叫禪師,這個不可以自欺欺人,不可以亂自封,或是別人替你封,其實都不行,這個要謹慎,你要對你自己負責。

我們現在再回歸一句話,禪是根本智還是後得智?根本智!禪是你自己本來就有的東西,你只要恢復本來面目,你就見到自家本性,你就是一個禪者。但是你要為人師表教別人見性你還要學,那是後得智,不然你沒有資格當老師。比如你遇到讀書人,你要讓他心服口服,你就要以他所讀書的內容來跟他談,而且要談得比他超越,你才能度他;如他是儒家的,你要跟他談儒家的道理;如他是學老莊的,你要跟他談三玄的道理;他是做生意的生意人,你要跟他談做生意的道理;他是一國宰相,你要有辦法跟他談治國的道理。這不是普門品嗎?普門品不是在說這個嗎?「應以何身得度?即化何身而度!」所以,其實難的是後得智,不是根本智。

但你先不要急著去度別人,你現在要先學度你自己,你要學用什麼方式度你自己。你會察覺,當我問到你的時候,你滿腦子想的都是別人,「我的兒子真難教,我要怎麼教?我的丈夫很難溝通,我要怎麼跟他溝通?同學很難相處,我要用什麼方式跟同學相處?」你腦袋想的都是別人,你都不曾想怎麼度你自己。為什麼我們滿腦子想的都是別人,但是面對自己,卻常常束手無策?因為你一直在逃避自己,你的腦袋沒有想清楚,要用什麼方式來度你自己,你到底是要現前見性呢?還是你要往生之後到極樂世界才見性呢?還是你希望自己多生累劫以後再來見性呢?如果你腦袋想的是久遠以後的多生累劫,你現在當然就會讓自己得過且過,反正一句話,別人問你有沒有修?你就「唉呀,成佛是多生累劫的事情!師父,你不是說不用急著成佛?」你誤會我的意思,我的意思是你心急永遠成不了佛,當你心能夠真正的不急,就在那個當下,你就是佛。因為急,你的心永遠沒辦法平靜,所以你做不成佛祖,只有當你狂心止息的那一剎那,你才能入法性流。

《傳心法要》傳什麼心?當然就是傳這一顆清清凈淨,本來面目的心。法要,就是佛法的扼要,佛法的大要,佛法的心要;談到法要,就代表內容不囉嗦,簡單扼要。我很喜歡看法要,因為我懶得看那麼多,法要每一句話都直接了當。佛經裡頭,佛常常不斷一直講,一直譬喻,佛是大慈大悲,苦口婆心哪。

唐河東裴休集并序,這個裴休我們前面已經介紹過了,「集」是集什麼呢?裴休宰相他向黃檗禪師請法,請法的因緣在兩個地方,所以《傳心法要》就是「集」這兩個地方的請法記錄。「并序」是為這個《傳心法要》寫一個序,這個序我們現在來看看。

有大禪師,禪師不得了,加個「大」字是更不得了,為什麼更不得了?黃檗禪師曾經講過一句話,他說「大唐國內無禪師!」「大唐」指的就是整個中國,他說整個大中國裡沒有禪師啊!這句話出自黃檗禪師口裡,你敢這麼講嗎?以後你開悟你敢這麼說嗎?你敢說全台灣沒有禪師嗎?台灣你都不敢說,你哪裡敢說全東方,全亞洲都沒有禪師?他所講的禪師是大徹大悟那種禪師。所以當他講這句話的時候,你會得到一個答案,你說他謙虛嘛!也不見得謙虛。真正的修行人講話不見得謙虛,但是有修養的人講話一定謙虛。你平常可以看到一些講話很謙虛,很客氣的人,他們人情世故處理的很好,但這些人都不是修行人,不是開悟的人。大修行人他的腦袋跟我們不一樣,為什麼?因為他在告訴你真話。所以裴休一開始寫「有大禪師」這幾個字不是拍馬屁,而是說黃檗禪師他有這樣的氣魄。

法諱希運,「諱」是對長者的尊稱,我們平常不直呼長者之名,所以用「法諱」。

住洪州高安縣黃檗山鷲峰下,黃檗禪師住在江西省洪州高安縣這個地方,這一座山本來叫做鷲峰,因為黃檗禪師他出家的地方是黃檗山,所以後來就把這座山改作黃檗山。

乃曹溪六祖之嫡孫,百丈之子,西堂之姪。這個「嫡」就是正傳,就是正宗,他不是旁枝的。禪宗很注重法脈,尤其是那個正統的,像法融禪師他算是旁枝,四祖有度五祖弘忍,也度法融禪師,但五祖弘忍是嫡傳的,法融禪師是旁系的,一般旁系的傳幾代就斷了。「嫡傳」就是五祖度六祖,六祖度南嶽懷讓,南嶽懷讓度馬祖道一,馬祖道一傳百丈懷海,百丈懷海傳黃檗希運。所以他是百丈禪師的徒弟,西堂之姪。西堂這個人還記得嗎?前面公案不是三個師兄弟在賞月嗎?西堂、南泉、百丈他們三個是師兄弟,百丈禪師的弟子要叫西堂或南泉為師伯,就像我要叫我師父的師兄弟為師伯,意思是一樣的。

獨佩最上乘,我們先談這一個「獨」。黃檗禪師學佛,他直接了當學最上乘,我們從前面那個公案,就可以看到他的氣魄跟胸懷,從前面他在罵這個阿羅漢,你可以看出他的胸懷就像六祖大師一樣:「唯求作佛。」黃檗禪師唯學最上乘法。「佩」是信服的意思,也就是唯有最上乘法,黃檗禪師最能相應,所以黃檗禪師所學就是最上乘法。

離文字之印,我相信黃檗一定有看過佛法,但是他不像我們看書這樣一直看,我們看書這樣一直看下去,很容易變成教下,很容易掉入追尋文字,追尋知識。文字是無聲的語言,語言是有聲的文字,一個有聲,一個無聲,但語言跟文字,它是同樣的一個意思。你們聽我上課就是透過語言學習,但你什麼時候才能擺脫文字跟語言,把你的心真正活出來?你可以察覺到,日常當中會用心生活的人,大部分都不是沉沒在語言文字裡,而是活在觀察當中。日常生活當中,如果你只透過語言跟文字來學習,其實你很少獲得智慧,透過觀察你反而能產生智慧。「釋尊拈花,迦葉微笑」,它不是語言,也不是文字;大自然的現象也離開語言跟文字,但你能感受相應它裡面無我無常的智慧嗎?

我告訴你一個真相,譬如這麼說,這一條毛巾有沒有問題?我所謂的沒問題,是用這個沒問題來跟你代表真理,你只要察覺它沒問題就好。這一條毛巾沒問題對不對?然後放毛巾的這個瓷盤有沒有問題?沒有!我這個人有沒有問題?沒有!這個字有沒有問題?沒有!你子女有沒有問題?沒有!你悟到什麼?只要我沒問題,其它就沒問題!你沒有問題,這不叫頓悟,不然這叫什麼?這樣你是佛還有問題嗎?這樣就是大徹大悟者的境界了。頓悟的東西是最簡單的,但是大家不願意這樣學,大家都要怎麼學你知道嗎?你們都沒問題,就只有我有問題,我的問題很重,接著我慢慢來處理我的問題。你們不用這麼偉大,全世界都沒有問題,只有你有問題。你只要真正看到,沒有問題就是真相,再來就輕輕鬆鬆,快快樂樂過日子就好了。

你沒有問題,那你現在看到什麼?你現在看到這個世界是什麼世界?清淨的世界!大家都沒有問題,我也沒有問題,這不就是一真法界嗎?現在就要看到真相,而不是死後去看另外一個世界,現在就要看到黃金,不用死後才看到。你看到真相,接著你到底要修什麼?不要把修再變成一個問題,因為我沒問題,這個世界沒有問題,接下來你就一切都沒問題了。沒有問題最簡單,最直接,最全面,你會這樣修嗎?你只要這樣子,這不是佛境界嗎?

有時候用語言形容的東西,不如你自己親切去觀察,比如你這個身體是眾生身,還是佛身?這個身體事實上是佛身啊!不是推理,推理沒有用,我證明給你看你全部都是佛身。請問你兩隻手有沒有修六度萬行?你的手有沒有一輩子任勞任怨?你的手有沒有修忍辱波羅蜜?你的手有沒有抱怨過?你的手有沒有修禪定功夫?你那兩隻腳不是佛腳嗎?你那兩隻腳它從來沒有意見,你叫它走去哪裡,它就走去哪裡。有一雙佛手,有一對佛腳,你不知道你是佛身,你把它當成眾生,它什麼時候是眾生啦!我叫它拿蘋果它就拿蘋果,我叫它走到天涯海角它就走到天涯海角,你的身就是佛身,只是你自己沒有看到它。所以我說一切都沒有問題,意思是它真的沒問題!你現在要看到真是這個樣子。

「師父,我覺的有點矛盾,因為前面師父說我們沒辦法看到每個念頭,必須是入果位的人才有辦法,那這樣我們怎麼去承認我們是很清淨的佛呢?」你怎麼去證明你現在是眾生?「因為我沒辦法看到每個念頭都很清楚。」所謂看到,並不是只有一個角度,舉個例子,你覺得看到所有的東西都沒問題比較難,還是你看到你的念頭比較難?「都很難!」「至道無難」我還是那句話,我告訴你,沒有矛盾。我剛才說沒有問題,這樣就是了,接著你不用懷疑,這就是頓悟法門,頓悟法門沒那麼囉嗦,你不可以懷疑,你只要稍微一懷疑,你又把這個頓悟的機會跳掉了。你們會在哪一點被啟發沒有人知道,但現在大家的心很奇怪,大家的心不相信自己這樣一念就能被啟發。我們內在有這種機制你知道嗎?我說這樣就對了,它就是這個樣子而已,這是事實。你現在沒辦法看到你的念頭,那你看看哪一個東西你有問題,假設你能夠從這邊切入,一樣啊!

「我們很容易被師父啟發,但下一個念頭那個啟發又不見了。」你們很容易被我啟發,你們更相信自己是不容易被啟發的。「也許會被師父的教導而啟發,但是不容易持續。」沒有要持續,我現在正在講的,如果我講了之後你很有感觸,你就按照這樣真的去看,看到最後你大徹大悟了,就是這個樣子。這個方法它不是理論,就像開悟的人他不見得要學唯識,也就是說修行要透過理論來說明,透過語言文字來談的,那是可以談很多很複雜的。而我現在告訴你們的,就是如何離開語言,離開文字,頓悟都是用這種方式,這種方式很容易直接切入。佛法雖然八萬四千法門,但只要是透過漸修的,說句真話,它一定要有時間的累積。但是頓悟法門,任何人隨時都可能頓悟,我也一直跟你們強調這個比較簡單。我們看過去禪宗的公案,包括獵人,送餅的人,乃至那些只在寺院裡工作打掃沒機會聽法的,這樣的人他都有機緣能一下子就契入本心,就在最適當的時機他會契入。

這個世界上什麼東西都沒有問題,這是真相。如果從今以後你能這樣去看,當有一天,你真的看到什麼東西都沒問題,就在那一剎那,心就開了。所以大家在聽課,有的東西好像是概念,其實這當中已經告訴你,它不是理論,理論你不會開悟,而是說你應該去看,最後你看到了。

如果你不是佛心,你怎麼會遇到境界就產生作用呢?你的心遇到境界自然就會起心動念,實在是厲害,實在是妙不可言,太妙了!你都沒有察覺到真的是很微妙,好微妙,所以我看你的心跟四肢都是佛。可以身相見如來不?可!但是迷的人可以身相見如來不?不!你們讀經典,你們要會,不然色身歸色身,法身歸法身,會被你拆開,色身法身不可以分開,亦不可說色身是有生有滅,法身是不生不滅,那是外道知見,我知道很多人都這樣講,但這樣講不正確,你們回去好好的體悟!