將軍︰生死交關時,該如何?

明極禪師︰兩頭俱截斷,一劍倚天寒

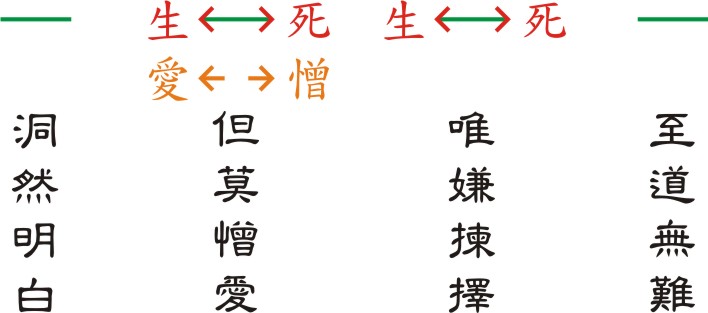

「斷際禪師」,這四個字能解釋清楚,說不定有人就會領悟,道理不在多,你能領悟,一句話就夠了。上次談的公案,日本將軍問明極楚俊禪師,當在戰場上面臨生死交關的時候該如何?明極楚俊禪師說:「兩頭俱截斷,一劍倚天寒。」「兩頭俱截斷」,就是生跟死這兩邊都不要執著,當生死兩邊都不執著的那個當下,「一劍倚天寒」,「劍」是代表智慧,「寒」是寒光,是劍的光芒,「倚天」就是靠住虛空,而虛空它有相有邊可以靠嗎?「沒有」。這句話是說:「當一個人已經破除生死兩邊的執著,不落入生死兩邊的時候,就會生起智慧的光明,而這智慧光明可以斷除一切生死恐懼的煩惱,就像金剛能斷一切煩惱一樣。」

不要去執著兩邊,但是如何把兩邊截斷?如何能夠斷兩邊?就用《信心銘》開頭的四句話來講,這四句話從一開始初發心到成佛,只要懂就夠了。我把這四句話用四個符號代表,符號是文字的濃縮,很多的東西要會善用,但是不要錯用。有同學問說:「師父你常常在講頓悟,那個『悟』,指的是什麼?」「頓悟本心」。悟,是頓悟本心,就是六祖所講的頓教法門,頓悟只有一個意思,就是見到本性。大家常常掉入一種陷阱,認為誦經、持咒、拜懺、念佛求生極樂世界是簡單的事,明心見性是很困難的事,你們誤會了,以上各種法門裡面,明心見性是最簡單的。現在各道場,能相信這樣話的人少之又少,包括你們也一樣,你們同學當中能相信這句話的,我看找不到一、兩個。我現在所講的,是根據這些過來人所講的話,轉述給你聽,你不用懷疑諸佛菩薩,及歷代明心見性的大禪師,如果你懷疑他們,你要跟誰學?你學佛的對象就是覺悟的人,如果你也懷疑他們,那就無處可學了。不相信的人,沒辦法學頓教。你本身一定要先問自己,能不能真的相信,如果你不相信,你應該去學漸修的法門。我現在告訴你的,是這些祖師大德們,他們見性之後告訴我們的真實答案。

三祖僧璨大師《信心銘》開頭的四句話,第一句話是「至道無難」。至,就是極致。至道,就是最究竟的真理,最究竟哦!不是在中間,不是聲聞、緣覺、菩薩,而是佛。最究竟的道理,就是成佛的道理。假設不是成佛的道理,都不是究竟的道理,都叫方便權巧。在《法華經》裡面就叫做化城,叫做羊車、鹿車、牛車不是大白牛車。《法華經》裡面佛要講的不是聲聞、緣覺、菩薩而是一佛乘,是直接見本性的最究竟道理。

有人問趙州和尚:「想作佛該怎麼做?」趙州和尚說:「不用費力。」那個人就問:「不用費力該怎麼修呢?」趙州和尚說:「不費力就是佛。」不用出力就是佛,出力就是眾生。你們修了這麼累,為什麼會累?因為你們很出力在修啊!累嗎?「真累」。念佛也好,誦經也好,嗓子喉嚨有沒有很辛苦?「很辛苦」。念到最後聲音也啞了,所以念佛誦經,你得旁邊放杯水。那想坐禪要去買蒲團,蒲團買回家之後呢?還要釘個和室,釘個和室在那邊打坐還要沒有人吵你,那萬一有人吵你,你還要搬到道場裡面去參禪,不然你怎麼修?累不累?「很累」。用不用力,「很用力」。所以很多人用力修到最後,輕者越修越沉重,重者變成神經病,但要不沉重,或是不要變成神經病,那我告訴你,要麼你就完全不要修,要麼就成佛,就是這兩個途徑。趙州和尚被稱作古佛,他說的「不用費力」跟僧璨大師說的「至道無難」有異曲同工之妙。僧璨大師說「至道」的道理,其實就是成佛的道理。它不難,真是不難。為什麼不難?《法華經》裡面說如果你想修聲聞法,想成就阿羅漢道,就要「修」四聖諦;如果你想修緣覺法,成就辟支佛,要「修」十二因緣;如果你要變成菩薩,要「修」六度萬行。我剛才講聲聞、緣覺、菩薩,我講哪一個字聲音特別重?「修」。有沒有聽到?你拚命修,恭喜你,你要變成聲聞、緣覺、菩薩都要修知道嗎?都照這樣修,你就按照那些方法這樣修、修、修,但是你要成佛你要怎麼修?馬祖道一說:「道不用修,但莫污染。」你聽到這句話,有沒有跟前面那三個形成強烈的對比?聲聞、緣覺、菩薩都是修,只有什麼不用修?「道不用修」。你聽到什麼玄機?我們越修離本來越遠,道為什麼不用修?本來就是啊!那你有沒有看到你的本來?

六祖大師在「無相頌」說「菩提本自性,起心即是妄。」只要在修的人一定是起心。我說過一個概念,假設這一盆花是道,大自然的一切現象也都是道,難道只有你不是道?重點是你不知「道」,而不是你不是「道」。你今天來聽課,我純屬讓你知「道」,為什麼說純屬讓你知「道」?你今天不是來這邊禪修,頓教法門不是這樣修,頓教法門只是我過去迷了,現在悟了,只是這樣子而已。引證講了這麼多祖師大德的話,你現在相信「至道無難」嗎?你知道最究竟圓滿的道理為什麼不用修嗎?

再講幾個概念,第一個概念,什麼叫做如來?如來就是如本來,你本來就有本來,本來就是本有,你本來就具足一切福德智慧。六祖去見五祖弘忍的時候,他說:「弟子自心常生智慧,不離自性即是福田」,這句話戒定慧都具足了,你本來就具足了。六祖大師開悟後也講「何期自性本自具足!」從本來、本有、本具,你有什麼好懷疑的,你有什麼好不相信的呢?難道你本來沒有,你現在才想擁有,你想從外面得到什麼嗎?你本來這些都有了,只是你不知道而已,你不知道,說給你知道,知道什麼?知道「至道無難」,知道「至道」不用修,為什麼不用修?本來就有,不用修!

談到修行,為什麼說修四聖諦、十二因緣、六度萬行難呢?因為它需要時間慢慢的累積。世間法比如你學鋼琴、電腦、任何東西,包括你做任何事情想要成功,都需要時間慢慢的累積才能成就。修四禪八定要不要時間?「要」。從初果、二果、三果,修到四果,要不要時間?「要」。從菩薩五十二位階一步步修上去,就像要從一樓爬到七樓,爬樓梯一定要一階一階踩上去,最後,成佛了,也要透過時間慢慢的累積。難怪有人說,成佛要三大阿僧祗劫,這句話也沒錯,也就是說透過漸修的人,要經過三大阿僧祗劫才能成就,因為要時間嘛!所以很多人說,修行之前要先消業障,接著要累積資糧,累積到一定的程度之後,才有機會進入修行,但這是從漸修的角度講的。所以,只要是需要透過時間累積的,它都是困難的。

過去我講頓悟這個概念,很多同學都覺得我在開玩笑,其實我不是在開玩笑,雖然像談笑風生般跟你閒聊,但我知道你沒把我的話聽進去,所以你至今都跟頓悟沾不上邊。為什麼?因為你做的都是「起心即是妄」的修行。你今天做的都是起個心來修行,起個心來修一個法門,然後希望能怎麼樣,所以你跟頓教連邊都沾不上,因為第一句話「至道無難」你就沒有聽下去。就像世尊在《金剛經》裡面也把這種妙義講出來,但是須菩提擔心後世的人聽到世尊講這種頓教法門會真實的相信嗎?世尊回答說:「有持戒修福者,於此章句,能生信心。」這種人他會真實的相信。

第二個概念,只要是透過分析、推理、邏輯、累積所產生的想法,它的修行都需要時間的。這就是你的思想、知識、經驗,你人生閱歷,這就是你的腦袋,你的腦袋就是這種累積的想法。所以透過你這樣的腦袋,頓悟對你而言是困難的。

這個本有是你本來就有,只是你沒察覺而已,從頭至尾,本有都是存在的。為什麼從頭至尾都是存在?譬如有一天,我身體不舒服趴在床上,我趴著時,我的頭不是轉左邊,不然就是轉右邊,我頭一轉到左邊,我就知道這種感受是舒服的;我頭一轉到右邊,我馬上知道這個脖子是繃緊的,所以我知道趴右邊是不舒服的。這個舒服跟不舒服,有沒有經過思考?你們想一想有沒有經過思考?「沒有」。需要思考嗎?「不用」。

佛性需要思考嗎?「不用思考」。不用思考就離開腦袋,只要一思考下去,糟糕了,奇怪!我為什麼左邊比較舒服,右邊比較不舒服?是不是經絡出了什麼問題,左邊比較不麻,右邊比較麻?聽人家說,中風的前兆就一定要先麻,那它為什麼會這個樣子?我是不是要到醫院去檢查?你有沒有看到,你的人生就是這樣在痛苦的?你有沒有看到,是因為你這種腦袋才讓你痛苦。接著,你也用這種意識形態在過生活。

《六祖壇經》第一品,五祖說:「思量即不中用。」很多同學覺得很納悶說:「怎麼有可能?」很多事情是你完全不用思考你就知道,我們大部分的時間,都是用佛性的直接反應還是用腦袋?「腦袋」。你幾乎做每個事情都是用腦袋,你學佛還是用腦袋,難怪你不能直接覺察「本來」。本來這個東西你本有,有時候你在用,只是你沒察覺。《金剛經》說:「一切賢聖,皆以無為法而有差別。」你會用無為法嗎?無為就是不刻意,有為就是刻意。當你用腦袋在探討有為法、無為法,你一開始就會被打敗,為什麼?你只要一分析,糟糕了!你覺得太困難、太困難了,人怎麼可能這個樣子?就像我常跟同學說:「你做任何事情不要有動機跟目的。」很多同學一聽,馬上腦袋第一個反應就說:「怎麼可能?」怎麼不可能?我舉個例子,你孝順父母有沒有目的?「沒有」。你當然是沒有目的在孝順父母,不然你在幹嘛?你沒察覺你做很多事是沒有目的的嗎?

你腦袋的概念就告訴你,你只要不用這個腦袋,你就活不下去。你就是一直掉入這個腦袋的陷阱當中,所以你聽佛法,你只要聽到無為法,你就覺得說,怎麼有可能?但是你要成為聖賢;你要成為覺悟的人,唯有契入無為你才能覺悟。

有為就是什麼?有為就是我想要成功;我想要開悟;我想要當聖人;我想要當祖師;我想要開宗立派,這種人都是瘋言瘋語,因為這是你腦袋的產物。這個本有的東西,你有時候也會用,問題因為它跟你太親切了,親切到你對它毫不在意。這一盆盆栽,擺在這邊幾個月了,你的腦袋覺得你認不認識它?你的腦袋一定會覺得你認識它。我直接問一個問題,樹葉是什麼感覺?答:「翠綠旺盛。」還用腦袋,你看,就是腦袋。我明明問樹葉是什麼感覺?你根本沒摸過它,你有資格回答這個問題嗎?你為什麼還在用腦袋在想?你在想什麼?樹葉是什麼感覺,你有摸過你才可以回答這個問題嘛!你沒摸過它,你有什麼資格回答這個問題。你為什麼不能直接很清楚的看到:「對!對!我們的腦袋總是覺得我認識它,我整天都看它,我怎麼會不認識?」我就用這一棵盆栽跟你說,你的腦袋都以為你認識它,你根本不認識它,因為你沒摸過它,你不知道樹葉是什麼感覺,不要用你的腦袋在那邊猜,在那邊想。你會說,嗯!我雖然沒有摸過它,但是我摸過榕樹的樹葉啊!我們會覺得說,我摸過其它的樹葉,用其它樹葉的感覺來回答這一盆的感覺。大家都不如實,不實在。

你有摸過你的心嗎?坦白講,你沒摸過你的心。你一定會說:「師父,心無形無相怎麼摸?」我所說的是,你有觸及過你的心嗎?我換這樣問你:「心是什麼東西?」答:「無形無相」。我不要聽這個回答,無形無相不是你摸過,是你看書來的。你的心是什麼東西?「師父,我的心不是東西。」對啊!那你的心是什麼狀態?「沒有什麼狀態」。你搞得清楚它嗎?「搞不清楚」。你搞不清楚它,你光看文字有用嗎?你沒有摸過樹葉,你就過來摸一摸嘛!但你不是直接過來摸一摸,你卻馬上上網去查百科全書,查它屬於什麼科,查樹葉什麼感覺,然後看人家的心得報告,你們學佛都是這樣學的嗎?佛法是心法,就過來摸它一下嘛!如果有人要你翻譯《傳心法要》,把它翻成白話文,我跟你保證,我們這班所有同學都會翻譯,問題是,你翻譯它做什麼?你再怎麼翻譯它,你還是不懂你的心,你沒有摸過你的心啊!

我常常看到很多人手放在大腿上,東摸西摸,大腿是常摸啦!臉是常摸啦!心沒有摸過!我們的身體是肉體的組成,以佛法的角度叫做四大,以醫學的角度就是細胞組織器官的組成,先明白你的身體怎麼組成?再來,明白你的心怎麼組成?以佛法的角度呢?身心就是五蘊,換個現代的名詞來講,你的身體是所有的細胞組成,那你的心是所有什麼組成?「妄念」。對!心是由所有的念頭組成。念頭就像你身體的細胞,你現在所講那顆心是前念、今念、後念,無數的念串連起來,讓你感覺好像有一顆在束縛你的心。那個把你綁著的心,其實就是這些念頭,前念、今念、後念,念念相續的執著把你綁住,讓你動彈不得,先告訴你這個消息,你自己去摸摸看。

「本來的東西」跟「分析的東西」,你這樣分得清楚嗎?本來的東西是簡單的,本來的東西是我不用想,不用分析,也不用推理,我就能知道。只要離開本來的東西呢,就一定要透過分析、推理,你才能認識,你才能明白,接著你才能做決策,然後你產生很多很多的概念,產生很多很多的煩惱。

本淨禪師︰道體本無修,不修自合道;若起修道心,此人不會道。

道體本無修,修來的一定不是本來,本來的就無修,你要清楚明白這個概念。例如,現在有一個沒有學過醫學的人,像我剛才所講的,他躺左邊比較舒服,躺右邊比較不舒服,他沒有學過醫學的概念,他知不知道舒不舒服?「知道」。他需要透過讀醫學院才知道,原來這樣是舒服,這樣是不舒服嗎?「不要」。但是你要分析為什麼這樣舒服?為什麼這樣不舒服?如果你要把它搞清楚,你要不要讀七年的醫學院?「要」。他沒有學醫,他就知道這樣舒服,這樣不舒服。請問舒服跟不舒服是學來的嗎?「不是」。本來的東西不是學來,也不是修來。

本來的東西是什麼?我換一個名詞跟你解釋,本來的東西就像六祖講的「菩提自性」,就是「菩提般若之智,世人本自有之。」他講的這個智是什麼智?「根本智」。根本智這種智慧是不用學的。那什麼智慧要學呢?「後得智」。你今天真正要學,我會建議你,你先悟到根本智,再學後得智。後得就代表它是學來的,根本智不是學來的。我再套一句大家比較聽得懂的術語,根本智就好像是先天,後得智就好像是後天,先天的東西根本不用學。你看那個嬰兒,嬰兒一出生,他要不要學習哭?他沒學他就會哭啊!他也沒學笑他就會笑啊!他也沒學怎麼吸奶,他就會吸奶啊!他也沒學怎麼睡覺,他就會睡覺啊!你會懷疑嗎?「不會!」

如果你真的喜歡用腦袋,那你就用腦袋想想,什麼東西是不用學就會的?你回去想想看,自己抄下來。結果你會發現,哦!很多東西沒學我就會,好奇妙!本來就會!根本智這個東西不用學。「師父,那根本智跟我們的習性有什麼關係?習性也是不用學啊!」習氣不是不用學,而是你學很久了。我問你,翹腿是有為法?還是無為法?不會翹腿的人要起個念頭翹腿,他才翹腿,但有翹腿習慣的人他哪裡還要起個念頭,他不用,他坐著自然就會翹腿。同樣的,習慣拿麥克風唱歌的人,他如果不拿麥克風,他不會唱歌,也不會講話,那個就是習氣,習氣是練習而來的。但是我剛才講的舒服不舒服,是練習而來的嗎?這樣姿勢酸,那樣姿勢不酸,是練習而來的嗎?自性本知,它不用這樣!而習氣是你不斷的、不斷的練習,到最後它變成一股強大的力量,這股力量就叫業力,但習氣業力是本有嗎?「不是本有」。無明是本有嗎?「無明不是本有」。所以《心經》說:「無無明。」

根本智的概念在《六祖壇經》裡有講過,就是神秀跟他弟子講,六祖大師得到無師智,無師智就是不用人家教,這個智慧就叫根本,是與生本來具足的。現在大家把根本智跟後得智搞不清楚,所以有時候貿然跟別人說不用學,人家問你說,我不學我怎麼會知道?不是不要學,而是你現在在談的是根本智,還是後得智的部分你要認清楚。我們常說悟後起修,那個悟就是悟根本智,修就是在學後得智。根本智是大家都一樣的嗎?「一樣」。肚子餓了知道吃飯不是學習來的,根本智自然知道這種狀態,但不要把肚子跟吃飯叫做根本智,不能夠把這種狀態當成是根本智那種智慧。剛才說舒服不舒服只是形容它的狀態,誰在知道?我「本來」知道啊!我不用思考,我也不用學醫,我就知道這是舒服的,這是不舒服的,也就是說我知道它的感覺。這個感覺有可能是錯覺,但那個「知」是你天生的,這叫渾然天成。你還記得我講過神會的「真知」嗎?這個「知」不用學,神會講的這個「知」就是覺的意思,覺不用學。

開悟的人不是沒有感覺,開悟的人踩到鐵釘腳會不會痛?「會」。如果修行肉體不會痛,他就不會哀叫,你們不要修行修成十八銅人。開悟的人踩到鐵釘腳會痛,沒有開悟的人踩到鐵釘腳也會痛,迷跟悟的人都知道會痛,那個知道痛的是修來的嗎?那個知道要修嗎?「不用修」。他本能就知道痛,迷的人也知道痛,悟的人也知道痛,所以那個不用修。那麼迷悟的差別在哪裡?開悟的人他痛就是痛,他就把腳移開;但沒有開悟的人,他可能會說,都是你讓我這麼痛,我怎麼這麼倒楣踩到鐵釘。簡單這麼講,執不執著而已。開悟的人踩到,痛了就痛,就這樣而已,他有沒有演連續劇;迷的就是這件事一直講下去,沒完沒了。這個痛跟我們的五蘊有關係嗎?開悟的人有沒有五蘊?其實悟只是徹見本性,他跟大家的反應都一樣,只是他不再執著而已。你有什麼,他就有什麼,只是他沒有像你那麼會念,他也沒像你那樣猶豫而已,內心世界不一樣,只是這樣子而已。

我今天跟你點出一個很重要的概念,你回家好好觀察你自己,什麼東西不用學我就會?你說不定會越觀察越多,你會發覺吃飯睡覺你不用學;喊痛也不用學;呼吸也不用學;上化粧室也不用學,本來是這樣。道體本無修,它本有,所以不用修。

不修自合道;要注意這句話,你不要看到這句話很高興,你不知道第一句話,你的不修一定是懈怠。第二句話「不修自合道」的不修,是他知道第一句話。所以他的不修,是他不再打妄想,不打妄想說,我趕快來修行,我應該要怎麼樣,他內心自由任運,就是「不修自合道」。

修行不是讓自己的心停在那邊都不敢動,這不是修行,修行是心活活潑潑的,自自由由的。但是你感覺你的心是自由的嗎?你的心不是自由的。你感覺你內心到底是什麼狀態?「束縛!我煩惱很多。」你雖然說:「你的心是束縛的」,但與「開悟的人,心是自由自在」,你們心的運作模式有不一樣嗎?大家不要誤會,你要知道,你有五蘊,悟的人也有五蘊,你的心是怎麼運作的,他的心就是怎麼運作的,差別在那裡?「運作品質不一樣」。怎麼不一樣?我說明一下。我們不容易看到念頭真實的狀態,我們常常去想到它的內容,你知道我在說什麼嗎?你現在注意看你的念頭,你的念頭是有為?還是無為?不論你講「真」,或是「妄」,你的念頭不用想就會起來,念頭起來是多麼自然的一件事。我們在談有為、無為,那是針對迷的人在說,迷的人才有這個問題,什麼問題?兩頭的問題,也就是兩邊的問題。你迷的時候,不管你怎麼看,你看所有的東西都是兩邊。但是當你悟了之後,人有念頭,唉呀!這個再自然也不過了,因為沒有念頭,那就完蛋了。

所以,不用懷疑,你有念頭是多麼自然的一件事情,你不要害怕你的念頭。我們今天痛苦的不是你的念頭,而是你念頭所串起來的妄想。我剛才怎麼跟你說?心的組成就是所有念頭的組成!你說你心很苦是什麼意思?你心很苦就是因為所有的念頭你把它串連起來,然後你抓著它不放,這個念頭就變成一種妄想,接著你抓著這個妄想,就是妄想執著,所以你感覺你的心很苦。因為你沒有讓那個念頭過去,所以你覺得你的心是束縛的,你感覺你時時刻刻都有七情六欲的束縛。

我現在做比喻給你們看,譬如說我現在看到某甲他在打瞌睡,假設我的內在沒有反應,我怎麼會知道他在打瞌睡?我看到某甲在打瞌睡,然後我就過去了,什麼叫過去了?「我就讓這個念頭過去了」。那你說,我不讓這個念頭過去,話是這麼說,但是你這個念頭有過去嗎?「有」。誰的念頭不會過去呢?開悟的人跟迷的人,五蘊運作有不一樣嗎?「一樣啦!」悟的人念頭就讓它過去,不悟的人念頭難道沒有過去嗎?諸行無常,念頭有沒有過去?「有」。事實上你的念頭是一直過去的,只是你前念過去,後念又來,你看到了這個事情,你的內心世界不願離開這件事情,為什麼?「迷」。迷的人沒辦法離開這個事情。所以前念、今念、後念,念念相續之後,就造成一種束縛。

就像佛珠,每一顆佛珠都是獨立的,你用一條線把它串起來就變成一百零八顆,串起來之後你掛在脖子上,不就是束縛嗎?我現在說念頭起來是多麼正常的一件事,你不要害怕你那個念頭起來到底是善、還是惡?比如說我看到某甲,我可能一看他就起個惡念,但我能看到這個惡念,這個惡念也不會太惡了;又比如我看到某乙怎麼那麼瘦,這是善念?還是惡念?是亂七八糟的念啦!所以我們一般所起的念頭,也不一定是你所謂的善念跟惡念而已。那我讓念頭就這樣過去的意思是怎樣?比如我看到某甲在打瞌睡,好,我看到他在打瞌睡,「我知道了」,我還是繼續上我的課。但如果我看到他在打瞌睡,然後我就開始想:「某甲坐前面,他怎麼那麼沒有水準,上我的課還打瞌睡,連聽法都這麼不尊重。」你要知道哦!我可以內心一直掛礙這件事情,然後繼續上課,你也常這樣做啊!你誦經你也想別的事情啊!一本《金剛經》誦半個小時,你也想很多事情,那本《金剛經》誦完,剛好昨天那些事情你也已經繞一遍了。

所以,你是有這種能耐的,但是何苦來哉!你在幹什麼?我看到某甲在打瞌睡,「這樣就好了」,而我一直在想:「他為什麼打瞌睡?」請問一下,對他、對我有意義嗎?沒有意義啊!所以,你要練習,修行就在這裡修?在起心動念處修!每天,你的心二十四小時就是活在境界當中,你的六根就是面對著六塵境界,但是你為什麼會有憂、悲、苦、惱這些情緒?這些情緒都是來自你自己不放過你自己的念頭。因為你不放過它,所以它形成你心的不快樂,你心的不舒服。「不住色生心,不住聲、香、味、觸、法生心」,於六塵的境界,心不生起好惡,我這樣講你會了嗎?

若起修道心,此人不會道。這是第三、四句。很多修行人有起這個心嗎?「有」。此人不會道,你修得半死,看到這句話你就很鬱卒,你起修道心,它的結論就是你不懂道理,你真的不懂。這四句話第一句懂了,後面三句就不用了。一樣的道理,「至道無難」就是真相。這個是一佛乘的道理,是究竟根本的道理。就是你本來的心,那一顆心叫做如來,這是過來人告訴你的,不是隨便說的。而只要慢慢修才能走到最究竟的都不是至道,是什麼道?聲聞道、緣覺道、菩薩道,不是佛道。這樣說很直接,沒有客氣。

《信心銘》第二句話呢?「唯嫌揀擇」。我們今天之所以把自己搞得這麼複雜,這麼困難,就是因為你起了分別的心,「揀擇」就是分別。我問一下,這是一支筆,還是兩支筆?「一支筆」。一支筆你們會懷疑嗎?有沒有哪一個人說它是兩支筆的?有看到「至道無難」嗎?但你的腦袋不是,這是一支筆,結果你只看到這兩點,也就是說你看世界你不是看到它是整體,所以你不明白「至道無難」。生死它本來就不是兩個概念,生即死,死即生;色即空,空即色;佛即眾生,眾生即佛;煩惱即菩提,生死即涅槃。但是你看這個世界,就像你剛才看到的不是整體的一支筆,而是兩點,兩點就是分別心,就是貧與賤的概念;生與死的概念;凡與聖的概念;迷與悟的概念;眾生與佛的概念,這種概念讓你苦不堪言,讓你一直迷失,你因為看不到它是整體。接下來,你迷失得更嚴重,因為你只看到這兩邊,所以你的生命就活在這兩邊,你會靠向哪一邊?你會靠向你喜歡的那一邊,你認為生跟死是兩種不同的狀態,而你內在對這個生的概念比較貪愛,對這個死亡呢?你不喜歡,你畏懼、害怕,所以你想盡辦法要長生不老。貪愛、害怕這兩個概念從哪裡來?從生死概念來,沒有生死這兩個概念,你哪有取捨的問題?六祖說「不取不捨」,就是因為你有生死的分別概念,所以才有隨之而來的取捨概念,不然,憎愛取捨這些概念憑何能起呢!

我問一下,你比較喜歡我,還是比較喜歡他?「都喜歡」。來,換你問我,「師父,你比較喜歡我,還是比較喜歡他?「都喜歡」。「為什麼?」「因為我們都是一家人」。這個概念你覺得有很深嗎?為什麼我們都是一家人?「因為就是一支筆啊!」你以為三支筆啊!你、他再加上我,那不是三個人嗎?依你的概念不是變成有三支筆嗎?就是一支筆嘛!我們都是一家人嘛!如果都是一家人,你硬要問我說我比較喜歡誰,這樣說得過去嗎?我再做一個比喻,「你比較喜歡你的右手還是左手?」問這個問題的人本身就是白癡,對不對?這個問題不用回答,因為兩手都是他的一體,一體有喜不喜歡的問題嗎?有憎愛的問題嗎?道理說穿了也不難哪!你不要想說:「怎麼可能?你是聖人,我是凡夫。」講這個話,你第一個大誤會,誤會你是凡夫;你還有第二個大誤會,你誤會他是聖人。如果你說:「我不是凡夫,我也不是聖人,他是聖人。」那我問你,你是什麼東西?「不是東西。」那既然不是東西,為什麼還要學東西?你不覺得你的腦袋自相矛盾?我說你誤會,你誤會你是凡夫,你誤會他是聖人,為什麼?因為你心中有分別心。

我剛才講過一句話,我說「佛即眾生,眾生即佛」,這句話不會問的都這樣問:「師父,我到底是佛?還是眾生?」會這樣問話的人腦袋都是兩邊。會問的人就是一笑泯恩仇,無聖亦無凡,說凡說聖,隨便你們說。憎愛、取捨是因為你有兩邊的概念,沒有這種兩邊概念,憎愛的心就不會起。生死兩邊都是虛妄的啊!虛妄的兩邊分別就是你的知見,就是你的情執,就是你的感情,就是你的喜怒哀樂啊!「若起修道心 此人不會道。」你明白兩邊概念是你虛妄的分別心,這樣不就回歸本來面目了嗎?不就「洞然明白」,明心見性了嗎?

心就是佛,佛就是眾生,眾生就是你,心、佛、眾生跟你無別。無別不就斷際了嗎?無別不就斷兩邊了嗎?能斷兩邊就能斷三際,因為兩邊是你的心生起的,過去、現在、未來三際,也是你的心生起的,一個是空間的概念,一個是時間的概念,那個叫萬里長空,這個叫一朝風月。你要真懂你才能生起真實的信心,當一個人能生起真實的信心,他就有機會悟道了。