文殊當理,普賢當行;理者真空無礙之理,行者離相無盡之行。觀音當大慈,勢至當大智。維摩者淨名也;淨者性也,名者相也,性相不異,故號淨名。

文殊當理,普賢當行。當,表法;是當做的意思。我們都知道西方三聖是哪三位,那娑婆世界三聖呢?釋迦牟尼佛、文殊、普賢。很多道場,有的是把釋迦牟尼佛擺中間,文殊、普賢擺旁邊;如果是西方三聖的話,就是阿彌陀佛擺中間,然後觀音跟勢至擺旁邊。不管是娑婆世界這三位,還是西方世界這三位,其實這裡面佛教很注重的就是表法,它有它的涵義。就像我們中國很多建築物當中,它的一些設計也都有它的涵義。中國很多建築物它都是類似以八卦的方式,或是九宮的方式建築,它都有它的內涵。這裡文殊代表的是真理,普賢代表的是實踐。明白了真理,當然就是要透過實踐。如果明白了真理,但不透過實踐,明白的這個真理,它沒辦法發揮出來啊!學了佛法,假設沒辦法用出來,那所學的佛法它到底有何用呢?比如去學茶道,回來就會泡茶給人家喝;去學泡咖啡,或是學做麵包、做蛋糕,你學這些東西回來你馬上會用。但是你學了真理之後,你一回來怎麼樣?埋在心裡!不知道是有口難言,還是一言難盡。如果會用,我們一般都怎麼用?拿來教訓別人,拿來好為人師,不然,就是拿來辯論,拿來墊高自己的知識。你們有沒有覺得技術性的東西很好用,真理的東西要用就覺得真是難用,好像不知道怎麼用。這個不知道怎麼用,當然只有一個答案,就是你對這個道理還沒有透徹。

我們常常認為道理都一樣,比如儒家、道家、佛家,或是基督教,有時候我們會認為它們講的道理都一樣。這還不太要緊,你知道我們現在又會怎麼講嗎?比如,說量子力學也是佛法,說現在一些西方心理學好像也是佛法,現在很多心靈成長課程好像也是佛法。聽到最後你會說一句話:「都一樣」。你覺得你講這一句話,到底是懂還是不懂?我現在請教各位一個概念,當你說這些東西都是一樣,這樣會還是比較不會被人家攻擊?應該比較不會被攻擊。但你如果講這些東西都不一樣,跟你學不一樣的人他就會攻擊你。每個人都這麼說,所以有一天你也這麼說:「都一樣!好像師父你也這樣說過啊!」我現在所講的不是這個意思,我的意思是你應該先了解,如果學儒,要學到透徹;學老莊呢!要學到悟道;學佛呢!要學到見性。當你已經把那種教導,或是那一項學問,或是那個教派,真的深入通達那個道理到真正懂的時候,那個時候你說的一樣,跟我們一般所講的一樣,就不太一樣了。了解意思嗎?我們現在所講的一樣是籠統,是道聽途說,是聽別人也這麼說。既然量子力學跟佛法是一樣,就學量子力學就好,幹嘛來學《傳心法要》。既然儒家跟佛法一樣,你們就學《論語》就好,為什麼我上《論語》有的同學不來聽呢?有的同學不來聽,就代表你們覺得不太一樣。如果心理學跟佛法一樣,那我們就來上心理學就好了。所以,當我們談到究竟的道理,只要是能談到究竟的,一定是一樣的;但是還沒談到究竟的,當然就不一樣。還沒談到究竟的,它有層次的差別,它有深淺的問題,它有了義跟不了義的問題,它有俗諦跟真諦的問題。所以很多人在學東西,為什麼很容易講一樣?因為還沒有深入。現在講的深入,不是說深入一本經,現在講的深入是說佛家所講的,你對佛法真的相應了嗎?儒家所講的四書、五經、周易道理,你真的都懂了嗎?

學一門比較難,還是學多門比較難?為什麼我們現在都在學多門你知道嗎?因為一門不能深入。舉個例子,這叫做究竟,他現在要進入究竟,可能學到五分之一,就有一個瓶頸;如果能夠突破這個瓶頸,會遇到下一個瓶頸;突破了,又會遇到下一個瓶頸。你現在突破幾個瓶頸?一個都還沒突破。一個都沒突破會發生什麼情形?現在學到這裡,遇到瓶頸,要麼就往旁邊走,要麼又繞回來再學其他的東西。比如現在在學佛,遇到瓶頸,人家說你就是儒家沒有透徹啦!趕快再學儒;學了儒呢!還是一樣遇到瓶頸,接著再跟你講,你就是道家不懂啊!趕快再學道;學完道之後,又遇到瓶頸,人家跟你講說,哎喲!現在人家都已經談到三教,甚至談到五教了,你還停留在這個樣子。你在學習的過程當中,會不會遇到這種狀況?一般內心世界就是遇到這種情形。所以,一個好像懂很多的人,其實應該是一項都不懂。

當你已經突破到究竟的道理,真理只有一個,不會不一樣,所以我講的一樣是這個意思。但是當你還沒到達到究竟的時候,就好像大家學佛每次碰觸到自己的心,大家就被自己的心打敗,永遠沒有辦法突破,沒法突破它必然是有深跟淺,了義跟不了義的問題。所以我勸各位,你真的要一門去學,但是你一定會遇到瓶頸,遇到瓶頸也不用怕,不要跑開,只要一跑開,這個問題永遠都是存在的。勇敢面對,只要願意勇敢去面對這個瓶頸,一直碰、一直碰,碰久了就會穿過。這個沒有高深的道理啦!只是如是因、如是果,功不唐捐。

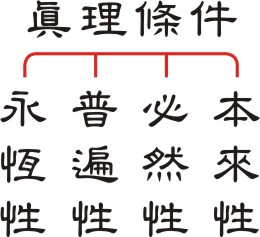

今天來學佛法,就要了解佛教所講的真理到底是什麼?每一個宗教都有它們自己的教義,都把它們自己的教義當成真理。佛教講的真理不是只有佛教自己的真理,而是只要談到真理,就一定要符合下面這四個條件:第一是「本來性」。就是本來如此。什麼叫做本來如此?是指這個真理本來就是宇宙法則,不是誰發明的,是被發現的,是釋迦牟尼佛發現的,但不是他發明的。如果有一個人說:「他發明了真理」,那會笑掉人家的大牙。說發明了什麼東西還沒有關係,就是不能夠說發明了真理。我們這個世界上有很多的學說,很多人提出什麼學說,建立什麼學派。只要你提出什麼學說,就代表這個學說是你說出來的,根據你的觀察說出來的。如果說是你創造的,內行人只要聽到你用「創造」這兩個字,就知道你胡說八道,根本是胡說八道!佛家有一句話「法爾如是」,真理本來就存在,宇宙的法則它本來就存在,這個就叫做「本來性」。我們今天只單方面來學真理、聽真理,這樣不親切,為什麼?因為並沒有透過觀察現象,而發現真理。我常跟各位這麼講,很多人講的東西你都可以懷疑,我講的話也不見得對,你也可以懷疑我講的話。既然真理是發現的,就要去觀察啊!看是不是這個樣子。觀察到最後,你說:「對!我終於發現了,就是這個樣子,沒有錯!」而不是你學來的,你聽來的。

第二是「必然性」。日出必然日落,潮起必然潮落,花開必然花謝,有生必然有死,只要是現象界的東西,它必然是生滅無常的,這個是「必然性」。只要看得到的現象界的東西,沒有一項不是這個樣子,這個叫做「必然性」。所以我常說,死不可怕,有生必然有死,有因就必然有果。

第三是「普遍性」。「普遍性」就是不管是有情、無情,不管是動物、植物、礦物,一切都是一樣的,這叫做「普遍性」。就像般若經裡面有一個重要的核心思想:「一切法畢竟空寂」。「一切法畢竟空寂」,這個是「普遍性」,就是遍一切處都一樣的,沒有說哪一個不一樣,都是一樣。

第四是「永恒性」。真理是經得起考驗的,它沒有時間的問題,也沒有空間的問題。有的人不明白這個道理,說古人講的那一套現在已經過時了。如果古人講的是真理,怎麼會過時呢?除非講的不是真理。如果講的是真理,它沒有時間、空間的限制,所以才叫「永恒性」。也就是不管任何時間、空間,它都一樣,它不會因為時空因緣改變而改變,這叫永恒性。

佛法的教義當中,有沒有什麼教義符合這四個條件?有,三法印。佛法原始佛教的教義就是三法印:「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」。佛法真理一定要跟三法印符合,符合的就是佛法;不符合的,縱使是佛說,也不可以承認。《傳心法要》是大乘法義,大乘法義講的真理是一實相印,就是「緣起性空」。「諸法實相,緣起性空」,叫一實相印,簡稱大乘空義。大乘的核心在空義,但其實三法印就是符合空義的,是從三個角度說明空義而已。

理者真空無礙之理,行者離相無盡之行。前面講文殊他代表真理,是什麼真理呢?就是大乘空義。這裡為什麼講「真空」,難道「空」還有假的嗎?這裡講「真空」,其實講的就是究竟徹底。「真空」旁邊寫兩個字「不空」,「真空」就是不空。什麼叫做實相?實相就是無相,無相就是真空,那這樣講完了嗎?還沒講完,「無相無不相」,「無不相」就是妙有。就是因為真空才會無所障礙,如果不空那當然就會有所障礙。「空」的內涵我現在先稍微講一下,龍樹菩薩在《中論》裡有解釋說:「佛談空,最主要是要破眾生對有的執著,但是眾生不可以因為談空,就執著空,就認為什麼都沒有了。」如果你執著空是什麼都沒有的話,那諸佛也救不了你。佛談「一切法畢竟空寂」,就認為什麼都沒有了,這樣的人很危險。如果你不懂「空」這種道理,我寧可教你「有」,教你有因有果,有凡夫有聖賢,這樣你還願意做聖賢,這樣你還願意修。但是如果你錯解空是什麼都沒有的話,那糟糕了,因果對你來講好像也無所謂,那凡夫聖人對你來講,這些東西好像也都沒有了。那你會是什麼狀態呢?所以談空最主要是要破你的執著。我在跟他人談佛法,有時候我不喜歡用「空」這個字,因為怕不能理解,不能理解「空」的人,我會跟他談無常,無常比較不容易錯解。所以我建議用無常,或是用緣起的角度來解釋「空」,比較不容易誤會。

所有身心世界,一切現象都是緣起性空,無自體性。假設我倒一杯白開水,這一杯白開水就代表「空」。如果加入紅色色素,它會變成什麼色?紅色。它為什麼會變成紅色?因為加入色素啊!如果這個白開水不空,加入紅色色素它也沒辦法變成紅色。因為白開水是空,所以倒入紅色色素,這杯水就變成紅色。那我問你,如果紅色加一點點黑色,會變成什麼色?差不多是深咖啡色。那為什麼會變成深咖啡色?這就代表紅色空無自體性,如果紅色它有自體性,那我染一點黑色它也不會變。但是如果我把大量的黑色素加進去,那深咖啡色一定會全部變成黑色。所以從這個例子,看到空無自體性嗎?白開水它本來是沒有顏色,它雖然沒有顏色,它也沒自體性,接著,各種顏色加上去,任何的顏色也沒有自體性,如果有自體性,加入任何顏色的色素都不會變化。

三法印的「諸法無我」,如果不明白「無我」的人,其實跟大眾是不能夠合和的。在團體當中為什麼我們覺得我們不能夠融入?因為有「我」所以不能夠融入。無「我」,到哪個團體都沒有問題。如果悟到空無自體性,其實任何的東西,對這個「空」都是無礙的,它不會產生障礙。談到這裡,要跟各位談一個或許覺得很抽象的概念,也就是說當我們想要去認識「我」,所謂「我」是什麼?所謂「我」就是實相。但是我們對自己始終不明白,哪裡不明白?這個身體不是我,這個腦袋不是我,那什麼東西是「我」?說說看?「找不到」。找不到那個東西是我,那怎麼辦?現在這裡有一杯水,現在注意看,這一杯水是不是我?這個身體不是我,這個腦袋(腦袋指的就是受想行識),它也不是我,那這一杯水,你注意看,這一杯水馬上可以變成我的身體(喝水),這一杯水現在有沒有變成我身體的一部分?「有」。那我等一下去買一塊麵包,那一塊麵包只要我吃下去,它可不可以變成我身體的一部分?「可以」。那我身體是怎麼來的?四大組合。我的身體就是這樣的累積而來,問題是這個身體它不是我,為什麼不是我呢?等一下去化粧室上小號,那個小號已經排出來了,它在哪裡?事實證明身體這個東西也不是我。大家之所以執著,是覺得身體、感受、想法、意念是我;我個人的知識經驗也是我,問題就是在這裡而已。

要悟入「諸法無我」,首先應該要看到一個概念,什麼概念?這個身體不是我,這個腦袋不是我,所以五蘊非我。那今天談「我」的概念是什麼呢?你打我的手,我有感覺,因為那個感覺,所以我錯把它當成我。注意看哦!這個感覺原則上是可大可小,什麼叫可大可小呢?我們現在把這個感覺只鎖定在哪裡?鎖定在自己的色身。那為什麼我說這個感覺可大可小?我舉個例子,母子連心,當孩子發生事情的時候,母親有沒有感受?有。你說,奇怪!孩子並不是母親的身體,為什麼孩子發生事情,母親有感受,為什麼?是我的,因為是我的。這是一個很深的秘密,我們今天只認為身體是我的,是因為你可以感受到,沒有感受的部分,你常常認為那不是我的。但是透過修行,有的人可以感受到更廣泛的東西,他的感受不是局限在他身體。簡單這麼講,內心打開,打開到盡虛空遍法界,所以眾生的苦就是菩薩的苦。這句話不是理論,是悲心的話。一個證悟的人,真是這樣。也就是說,你就是他,他就是你,能感受到這樣的人,不用教他行善,不用教他慈悲,也不用教他平等,他自然就會這個樣子。但是我們現在鎖定的東西很狹隘,我們現在只認為身體是我,腦袋是我,然後「你們不是我」。只要認為說「你們不是我」,跟別人就會有對立。我們認為我是有情,它是無情,我跟它也是有對立。

既然身體不是我,腦袋不是我,那你在滿足什麼?我們認為身心是我,接著才去滿足你的身心嘛!但是如果今天知道身心不是我,那你想要去滿足什麼呢?當你已經察覺到「五蘊非我」,這個花花世界它不可能吸引你,這個時候就會甘願閉上眼睛,為什麼會甘願閉上眼睛?那個時候就會向內求,而不是向外求。這個時候你會去找、去看,看什麼?生命!身心世界是誰創造的?你生命創造的!你心創造的!既然身心世界是你心創造的,你只要百分之百地認同這個概念,其實你已經不會被你創造的東西所迷惑了。為什麼?因為它是被生命創造的東西,所以你不可能被它迷惑。接著你眼睛就會閉起來,去察覺那個生命。

我們都是忙著做功課,誰在做功課?你的身心在做功課,做功課做了老半天,自己的生命懂嗎?不懂。生命的本質就是真空,你創造的身心世界就是無礙,這叫做「真空無礙之理」。我看大家的表情,如果不跟你談實相,只跟你說好好地念佛,好好地誦經,你都聽懂。但是跟你談實相,你好像就抓不住重點。如果不會往內觀的人,還是按照你的方法,看是念佛,還是觀呼吸。如果你不會,那就找個方法。

今天會往外求,是因為一直覺得外面有個東西,而且外面那個東西是真實的。因為覺得外面那個東西是真實的,所以往外求,六根就迷失在六塵當中,六識就這麼樣地分別執著。「應觀法界性,一切唯心造」,這個「心」講就是生命,你的心─就是生命。如果是「一切唯心造」,原則上你是不會再去留連外面的東西。談「一切唯心造」,你一定會掉入一個陷阱說,佛法不是緣起嗎?是。這叫做真如緣起;又叫做如來藏緣起;又叫做唯心緣起。是以生命的本質為出發點,但它還是要透過緣起形成身心世界,沒有透過緣起,身心世界怎麼形成呢?那法界緣起呢?法界緣起是以《華嚴經》的角度,就是重重法界。當然,還有業感緣起,其實這都是勉強分別。哪一個是了義?了解自己就是了義,不了解自己就是不了義,這是我說的。其它去查佛學字典,查佛學字典每個人看的也是不一樣。這個東西要直接面對自己,如果自己還沒達到究竟,都是不了義。所以每個人都要老實面對自己,自己有沒有達到究竟,自己知道,不用騙人。所以我現在是不了義,我還在不了義。簡單這麼講,禪的解釋原則上它沒有一個定論,只是希望對當機者有所啟發,只是這樣子而已。就像有的人說四聖諦不了義,是自己不了義,不是那個法不了義,一樣是四聖諦,有的人證阿羅漢,有的人成佛。有「我」會是了義嗎?無我,但不執著無我,就這樣子而已。「真空不礙妙有,妙有體現真空」,這句話大家自己要去體悟。

行者離相無盡之行。《金剛經》要我們離四相「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。我用比較簡單的概念講,我們明白真理,當然要去實踐真理,但是實踐的目的是為了什麼呢?說實踐的目的是要去證明「空」,利己利人,那還是沒有離相,還是有相。實踐的目的就是沒有目的,這才是離相,還有目的一定是著相。我們為別人付出沒有目的,不要問:「為什麼?」久了自然能夠離相。如果救人的目的是為了利益他,是為了度化他,那還是著相,因為還有眾生可度,還有眾生可教、可救啊!沒有動機,也沒有目的,說難很難,但如果一領悟,會覺得本來如是,這才符合「空」的本義。

「無盡之行」,「無盡」就是比如當你懂了真理,願意去宣揚真理,你願意宣揚多久呢?無盡。就是一直做,不用覺得說什麼時候開始,什麼時候結束。那要不要發願?要。世世常行菩薩道,地獄不空,誓不成佛,若還有一眾生未度,誓不成正覺。這樣的概念,憑良心講的,我們一般人不敢發這樣的願,不敢行這樣的行,為什麼?因為沒有悟到真空無礙之理,還執有一個「我」。有一個「我」在做這件事情,累不累?很累。最近有人邀我去喜馬拉雅山閉關半年,我一直心有在動呢!只擔心一點,有沒有辦法走到喜馬拉雅山,不知道我有沒有高山症?真的呢!有人在邀我,就是去那邊那個雪洞閉關半年。如果我能夠在那邊閉關半年,那就代表我在那邊住得很習慣,就代表我不會回來了。在修行的過程中,自己要去體驗,有時候很喜歡靜,有時候很怕冷,當然這個過程還是要突破。

觀音當大慈,勢至當大智。學佛到底在學什麼?學佛就在學這兩個:慈悲跟智慧。那為什麼要從這兩個人來談?一切的行門離不開慈悲,一切的解門離不開智慧,解行相應其實就是要悲智相應。所以當你在念「阿彌陀佛」的時候,就要看到你心中有沒有慈悲?心中有沒有智慧?如果只是單純的念,不容易相應,要看看自己的內心,是不是能夠這個樣子,這樣念佛才能相應。

維摩者淨名也;淨者性也,名者相也,性相不異,故號淨名。《維摩詰經》又叫《淨名經》。在「性」的旁邊寫「理」,在「相」的旁邊寫「事」。我們一開口就是名相,比如我們講「清凈」,是不是名相?是。還沒起心動念,沒開口之前,那便是「淨」,一開口就會落入名相。但是這兩個理事是無礙的,性相是圓融的。所以佛法如果要歸宗納派,歸納起來就是兩宗,一個是性宗,一個是相宗;性宗又叫做空宗,相宗又叫做有宗。空有不二,兩個不能分開,所以「性相不異,故號淨名」。理事圓融,空有是不離的。

諸大菩薩所表者人皆有之,不離一心,悟之即是。今學道人不向自心中悟,乃於心外著相取境,皆與道背。

諸大菩薩所表者人皆有之,不離一心,悟之即是。以上所講這些道理沒有離開你的心。表面上我們談很多的東西,其實都是在心地上下功夫。道理是你悟的,但是要實踐也是由你發心的。空是心之體,有是心之用,從頭到尾都沒有離開我們的心。但現在同學們對心很抽象,你們常常在談說,到底是有心?還是無心?大家對心相當的抽象。譬如說,今天上的這一段,前面談那麼多東西,沒有離開你的心,你有感覺嗎?這個世界沒有離開你的心,你有沒有感覺?談你的心有三個重大的概念:第一個概念,你在害怕什麼?第二個概念,你在氣什麼?第三個概念,你在要什麼?我們內心裡面,有這三個重大的概念,沒有一個人沒有。

你在恐懼什麼?「不安」。不安就是恐懼嘛!你在恐懼孤獨、寂寞、死亡,還有很多很多。有的人怕暗,其實是怕暗還是怕鬼?怕鬼。怕鬼比較正確。如果他不怕鬼他還會怕暗?你現在怕的東西還很多,怕蛇啊!怕遇到壞人啊!怕身上沒帶錢啊!要談起來很多呢!這裡面就談到你是什麼樣的人。假設你是根性很鈍的人,就要一項一項解決,就一條一條把那個恐懼消失。但是利根的人他不是這個樣子,他直接去察覺恐懼,什麼叫直接去察覺恐懼?其實人類的恐懼,是來自於對未來的無知,在恐懼下一秒鐘會遇到什麼?會發生什麼事?在恐懼這個。未來是無常的,這是恐懼一個很真切的原因。恐懼,第一、它還沒發生,第二、它不見得會發生,那你在恐懼什麼?你現在本身就是恐懼的製造者,已經創造出恐懼在恐嚇你自己。看到了嗎?恐懼是你創造出來的。

你在氣什麼?所謂你在氣什麼,就是說你在怨恨什麼?在憤怒什麼?你告訴我,怨恨憤怒是誰創造的?也是你自己的心啊!你覺得很委屈,真的委屈嗎?委屈有個定義嗎?譬如你的老闆叫你做很多的事,算不算委屈?「不算」。那算什麼?「算虐待」。講「委屈」也對,講「虐待」也對,為什麼?因為這個東西是你創造的。不要把佛法講得那麼玄,同樣一件事情,可以無限地解讀,比如老闆很多事情都讓你做,我也可以說,是老闆在成就你,在歷練你,是看得起你啊!不用笑,我不知道你們有沒有看NBA比賽,比如林書豪,如果他上場的時間越久,是代表教練越重視他,還是越不重視他?重視。就是重視嘛!所以叫你做越久就越重視你,知道嗎?那一樣啊!想好是你自己想的啊!想不好也是你自己想的啊!那我們要想好還是想不好呢?「想好」。想好還不是真理,那是世間法,那叫轉念。沒有什麼想好想不好的啦!而是去明白「唯心所造」,明白「心生種種法生,心滅種種法滅」。

我聽過兩個人的故事,一個是在家人,一個是出家人。那個出家人還沒出家之前,曾經進過精神病院,就像我們所講的,修到經神錯亂,身體有很多病。他說有一次去南華寺的時候,見到六祖然後向六祖禮拜,當下就悟到「唯心所造」,就在那邊拜邊哭,不知道拜了多久,拜完之後起來,他的病就好了。這是他講給我聽的,我只是如實的轉述,這是一位出家人。接著我聽到另外一個是在家人的故事,這個在家人是印度人,也是一位大師。這位大師從小的時候總感覺到說:「奇怪?我什麼都不懂,但是我身邊的大人好像什麼都懂。」由於他覺得他什麼都不懂,所以就很注意他身邊的東西,比如說在看一片樹葉,可以看好幾個小時;在看一隻青蛙,也可以看好幾個小時。為什麼會這樣看?因為他覺得他什麼都不懂,所以要趕快看懂。就這樣看,直到有一天去爬山的時候,他看一顆石頭,居然察覺到說,他的腦筋好像錯亂,什麼叫錯亂?他分不出他是石頭,還是石頭是他?這個跟莊周夢蝶的故事很像,莊周夢蝶不知道蝴蝶是我,還是我是蝴蝶?其實這是一種定的狀態,然後一晃居然過了四、五個小時,但是覺得就好像一瞬間而已。他以為這種感覺會消失,結果從山上下山回家之後,看到所有的事情都是這個樣子,他已經搞不清楚「什麼是我」了。他處在這種感覺很久一段時間,甚至不敢出去,你知道為什麼嗎?因為他有一次出去,路上有一棵樹,就坐在樹下,結果坐下去之後,一坐就十三天,眼睛張開之後,你知道他看到什麼嗎?他看到他的脖子掛滿了花圈,很多人在向他膜拜,他就趕快跑回家。從那個時候,他開始去察覺,我們的生命好像在創造某些的東西。他沒聽過什麼道理,沒學過什麼學派的東西,佛法當然也沒有啦!佛法現在在印度早就沒有了。但是他一直感覺,我們的生命好像在創造某些的東西。他的想法正確還是不正確,他也不知道。他已經有入定的經驗,但是沒有人告訴他到底是發生什麼事。漸漸長大了,直到有一天,參加學校的橄欖球隊,那天打橄欖球打得很激烈,結果一撞,他這個腳扭傷了,很痛!很痛!他就退場坐在樹下。但是他的腳真的很痛,這個時候他突然想到:「我何不現在來證明,證明這一切都是生命所創造的。」也就是說,生命可以改變一切,包括改變一個人的身跟心,改變一個人的物質狀態跟精神狀態。身是指身體,心就是指我們的意識形態。結果當他眼睛閉著,靜下來。經過一個小時之後,居然痊癒了。從此之後他變成一個很有名的大師,他現在還在。

一個是我從認識的出家人口中跟我講的,一個是我從資料上看到的;一個我認識,一個我不認識;一個在家,一個出家。但是這兩個人跟我講的經驗,卻可以證明「唯心所造」。所以大家都在聽理論,但是對這個「唯心所造」的概念,我們自己沒有實際去證明,沒有去經歷過,所以常常覺得這是一種理論。但是我現在講的這個東西不是理論,就像我剛才跟你所講的,恐懼事實上是你創造的,憤怒事實上是你創造的,你想要什麼,事實上也是你創造的。我分享一個概念,什麼概念?不要讓自由自在的心,被你的概念困住。當你恐懼生起的時候,很清楚地看到你被恐懼困住;當你憤怒生起的時候,很清楚地看到你被憤怒困住;當你想要什麼東西,貪心生起的時候,很清楚地看到你被貪心困住。但是沒有辦法這樣清楚看到的人,就生起他用功的法門,舉個例子,比如說你恐懼生起,可以念「阿彌陀佛」,可以觀呼吸。但是直接了當的方式是,當恐懼生起的時候,你已經看到是你創造的,所以可以在很短的時間就讓它消失。但是如果你真的沒有辦法的話,那就用你的方法吧!

今學道人不向自心中悟,乃於心外著相取境,皆與道背。這句話我們自己看看自己啦!你今天是學道人,憑良心講,你有向自心中悟嗎?你們都怎麼樣知道嗎?我是學道人,所以我趕快修!你們現在不是拚命修嗎?不是拚命用你們的法門修嗎?修沒有問題,而是為什麼你沒辦法看到到底是什麼事情。例如,害怕一個人去墳墓的人,他最簡單的方法就是不要去;第二種方式就是,那我們就找一群人去;第三種,那他就選擇白天去。但這些方法都是暫時,他的恐懼並沒有消失。你們在用功的時候,你們可以察覺到,好像可以暫時伏住煩惱,但事實上這個煩惱它還是在。就是阿賴耶識的這些種子,它還是潛伏著,它還是存在。所以頓悟的方式,就是叫你要斬草除根啦!當你斬草除根之後,要念佛,你怎麼念都會得力;怎麼觀呼吸,你馬上都會進去。但是如果你內在這些錯誤的知見還存在,表面上修行很用功,其實你內在還是沒辦法達到真正的平靜。這一點騙不了人啦!

所以要知道你們現在在做什麼?你的問題真正解決了嗎?內心的問題,不用期待別人可以幫你化解,只有你自己啦!不然誰能幫你化解?只有你的般若智慧能夠幫你化解。所以當心中有恐懼的時候,除了看到恐懼什麼之外,還要看到恐懼的原因。但是看到恐懼的原因,並不能解決它。今天之所以會有恐懼的情緒,我用一個很簡單的概念,就是你的觀念錯誤。要有能力看到你的觀念錯誤,那個叫盲點,自己要有能力看到盲點。接著用你的智慧去突破那個盲點,才能把那個恐懼徹底地消失。回去練習看看,不要聽聽就算了。這是自己的內心世界,自己要去解決啊!