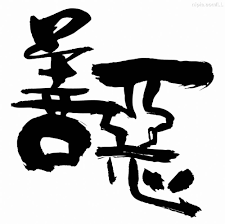

造惡造善皆是著相,著相造惡枉受輪迴,著相造善枉受勞苦,總不如言下便自認取本法。此法即心,心外無法;此心即法,法外無心。心自無心,亦無無心者,將心無心,心卻成有,默契而已。

造惡造善皆是著相,我們造的業有善有惡,有的造惡業,有的造善業,造惡跟造善都是造業,現在要細細地來談這個問題。不知道大家有沒有好好地去觀察自己的內心世界,造惡的動機是什麼?造善的動機又是什麼?在什麼情況之下會造惡?「覺得自己受到傷害」。對,他講得很好,他真的有觀察過。當別人在造惡時,不要一味地去譴責他,應當去觀察,他為什麼會造惡?談別人之前,我們要先談自己,你為什麼會造惡呢?為什麼你的心念會不好呢?為什麼會用不好的言行攻擊別人呢?為什麼呢?因為心中不滿、不平,覺得被人家傷害;絕大部分人造惡,都是建立在有被傷害的感覺。當一個人被傷害,內在是會有嗔心的,嗔心反應比較淺的會抱怨,反應比較強的會報復,所謂「君子報仇,三年不晚」。他會以牙還牙,用今年的流行一句話,叫做加倍奉還。

所以有沒有先觀察自己,今天為什麼會造惡?因為覺得被人家傷害。有的傷害很具體的,比如傷害你的生命,傷害你的財產;有的傷害很抽象的,比如傷害到你的自尊心。我們從小到大,常常活在我被人家傷害了;被人家瞧不起了;被人家欺負了;被人家看扁了,內在一直這樣醞釀,潛意識其實都有這樣的一個錯覺。「此有故彼有」,有時候我們去造惡,去傷害別人,是因為覺得你傷害過我,有沒有好好地去觀察?所以當別人在傷害你,是不是應該體諒別人的內在,也是有這樣的想法呢?因為我們自己內在也有這樣的想法啊!所以我們也有可能時時刻刻在造惡業,也可能時時刻刻在傷害到別人。

人的內在真的很奇怪,這一口氣沒出,內在不能抒發,不能平衡,所以透過造惡業讓內心產生平衡,這種心態我們稱它做報復的心態。還有一種心態叫做僥倖的心態,這種僥倖心態幾乎每個人都有。僥倖的心態是什麼?就是我做壞事不見得別人會知道。但是有三個人知道,哪三個人?天知!地知!你知!所以儒家教我們要「慎獨」,自己在獨處的時候要特別謹慎,當獨處的時候最容易犯錯,在別人看不到的地方,我們最容易犯錯,最容易起邪念、惡念、歹念。僥倖的心態我們都有,包括現在修行的各位也是一樣。哎呀!懈怠一下有什麼關係呢?懈怠一下,好像還有很多的機會,大不了再懺悔,不然,最後也有阿彌陀佛大慈大悲。這樣的想法,不是心存僥倖嗎?因為這種僥倖的心,所以我們總是小惡不斷。小惡不斷才可怕,為什麼?因為做大惡全天下的人都會知道,但是小惡不斷感覺都沒人知道嘛!所以最終一定會被自己的小惡所蒙蔽。內在的僥倖的心態是很強烈的,內在很深層的動機是這種動機,這叫僥倖的心態。

但是我認為第三種心態才是最可怕的。第三種心態是無慚無愧的心,也就是說,從來不察覺到他的錯誤,不知道對不起自己的人生,也從來不察覺到對不起身邊的人,尤其是那些有恩於他的人,幫助他的人,照顧他的人。所以在佛經裡面佛這麼講,一個沒有慚愧心的人,這個人要覺悟是很困難的。要察覺到你的錯,要有察覺的能力,如果沒有察覺的能力,是不會有慚愧心的。那什麼樣的人容易覺悟?就是有慚愧心的人,有慚愧心的人知道他哪裡過失,可以知過、改過,最後達到無過。

就像顏回不二過,但是這個真的要有功夫啊!要有「吾日三省吾身」的功夫!不要小看這個功夫,今天談修行,如果不高談闊論,建議要好好學習曾子,因為曾子「吾日三省吾身」,這個「三」有兩個意思,第一個意思,就像我們佛門裡面的功課,佛門有五堂功課,這個「三」的意思是早上、中午、晚上,都要自我反省。早上反省最好的方式,就是早上一起床盥洗之後,靜坐當思己過;下午反省最好的方式,就是傍晚時好好觀察自己;晚上就是睡覺之前,好好地再觀察自己。現在講的不是宗教儀式,有的人雖然每天做早晚課,卻不懂得自我反省。「吾日三省吾身」反而是懂得自我反省,這是第一個意思。

第二個意思,我們中國人所講的「三」,不是一二三的三,「三」是多的意思。就像《道德經》講「一生二,二生三,三生萬物」,無三不成理,所以這個「三」是多的意思,就是說我們要時時刻刻要懂得自我反省。所謂自我反省,所反省的內容是什麼呢?第一、「為人謀而不忠乎?」談的就是做事,「受人之託,忠人之事」,有好好為人做事嗎?今天有好好做公事、做家事嗎?第二、「與朋友交而不信乎?」談的是做人,「友直、友諒」,有好好地待人嗎?第三、「傳不習乎?」今天所學的東西,有透過溫故而知新嗎?例如,我們每個禮拜上一次課,有反省你所學的;老師所教的,你有突破嗎?我們不高談闊論,不講一些高深的道理,也不必講什麼佛家、儒家啦!真的做到這三件事,我就讚歎你,真是修行人!你做得到嗎?有做嗎?願意嗎?前面談的是做事、做人、學習,這三件事做得到,世間法一定做得很好,但是還不見得能開悟。所以最後我再補一點,有觀心嗎?有每天觀照你的心嗎?也就是說你有觀「是誰在做事?」「誰在做人?」「誰在學習嗎?」是誰呢?有觀「你的心是什麼嗎?」那個「誰」是你的心,是你在面對你自己。

做事、做人、學習跟觀心,這四點就已經包含世間法跟出世間法。那如果你跟我說:「師父,要怎麼修行?」方法很多,我講過的方法已經多到數不清,現在不是沒有方法,是哪個方法你願意去執行?不管是哪個方法,只要願意去執行,那個方法就是好方法。如果一個人能夠每天這樣地自我察覺,自我觀照這四件事,要解脫悟道是不難的。難在哪裡?難在我們不願意踏出去,是困難在這邊。我們內在造惡有三種心,就是僥倖的心、報復的心,還有無慚無愧的心。《傳心法要》講的是心法,而我談的,其實也都是在談心,要去察覺你的心,察覺自己的心到底在想什麼?而不是一味地看誰在做什麼?或只是迷失在外面那個現象。

我們內在造善也有三種心態,第一種是彌補的心。你的心在什麼情況之下,會造善呢?「被人肯定跟讚美的時候。」哦!回答得很好。我們來看看自己的內心世界,有的人造善是為了彌補他過去的過失,這個叫做彌補的心。不論是從黑道轉成白道,再從白道轉成胡說八道,有的人他捐多少錢,或是做多少好事,這種造善的心,其實他的內心世界,只有他知道他想彌補什麼。但是我現在講的,不是叫你去觀察別人,是你自己現在想要行善,有沒有一點想要彌補過去過失的用意呢?這是一種彌補的心。

第二種是虛榮心。這種人行善,潛意識裡面是希望能夠獲得別人的肯定,但是他會隱藏真正的動機,只有一個人叫做陳光標,這個人高調行善。但是我也很欣賞他,為什麼?至少他事實上就是有在做。他行善的心是虛榮心,但這裡面互為因果,該得的回報他會得到,該失落的部分他也會失落,這是第二種心態。

那第三種心態是什麼呢?行善的目的是希望能夠從中得到回報,從中得到利益啦!我現在幫你,希望以後你能幫我,如果我現在幫你,以後我有難找你幫忙,你不幫忙,我會生氣,我會幫你貼標籤說你忘恩負義。在行善,好好觀察你的內心世界,看看潛意識有沒有這樣的心態。這些心態不難察覺,只要是一個願意老實面對自己的人,其實他都能察覺。

有時候別人也沒辦法看出你的盲點,但是只要願意靜下來好好自我觀照,是可以看到自己的盲點的。我們的盲點有四個區塊,第一個區塊是我知道別人也知道,第二個區塊是我知道但別人不知道,第三個區塊是別人知道我不知道,第四個區塊是我不知道別人也不知道。為什麼大家都看不到呢?因為大家都太散漫,太粗糙了,心都沒有靜下來,所以大家都看不到。心太粗的人怎麼有辦法去看到自他人性的弱點呢?

人性的善惡,自古以來有許多的探討,旬子說「人性本惡」,孟子說「人性本善」,六祖說「不思善、不思惡」,他們所講的角度不一樣的。我們修行一開始也在談這個問題,佛法的核心教導是「諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意」。但是很多宗教它談這個問題,它只能勸人為善,它談得不夠細膩,不夠深入,不夠徹底,不夠究竟。要好好地去觀察,沒有觀察,你的心是不能相應的,會聽到我講很多,但是卻沒有觸動你的心,因為你沒有觀察。但只要你是有觀照自心的人,我講的每一句話都是你心上的事,沒有一句話離開你的心。

著相是怎麼由來的呢?這個「著」是執著,不執著就不會著相。我們常常在新聞報導裡看到男女雙方要分手,只要其中有一方執著不肯放,這個就是著相。我們不放過一個人,這個是造惡的執著。那做善事呢?有的人行善是因為受別人邀請,不跟別人做會不好意思,人家邀你說一個月才一百塊而已,整條街都捐了,你是最後一戶,你會不捐嗎?那不是真心在做善事,我講的真心是無心的意思。有多少人能夠無心呢?所以我們造惡執著,造善也執著。那個「造」是造作,就是刻意,有所動機跟目的都叫做「造」。我們中國字的內涵是很深的,如果你對那個字義很清楚,你就可以很清楚看到你的執著。

著相造惡枉受輪迴,著相造善枉受勞苦。我們的念頭只有兩念,善念跟惡念。我們一輩子都在折騰,不是枉受輪迴,就是枉受勞苦。一輩子辛苦造善,塵勞不斷,最多只會得到好人好事代表,坐高鐵去總統府領獎啦!總統要接見你,還要等兩個小時,等到了,跟你見面多久?三分鐘。握個手你就可以回來啦!像我們平常在開玩笑,如果要一個人做到死,就一直誇獎他。人家誇獎你,不要高興,人家讚美你,就是希望你繼續去做。所以同學來掃地,我都誇獎他,掃得真乾淨,擦桌子擦得真乾淨,泡茶泡得真好喝,煮飯煮得真好吃,每年除夕都掃得真乾淨,所以今年你也是要來掃,知道嗎?看到了嗎?在那邊忙一輩子是在忙什麼?

我們這個社會有很多的慈善團體、公益團體,他們做的真的都很好,但是千萬不要著相。不過不著相的人很少,所以大部分的人在做好事,都是邊做邊抱怨,然後邊做邊塵勞,甚至有時候跟家裡的感情越來越不好,越來越淡,那就代表你著相啦!不懂得無相布施,不懂得無住妙行,不懂得無為而為,你人生到底在幹嘛!問一個問題,你做了那麼多好事是在做什麼?是在打發時間?還是彌補愧疚?做了那麼多好事,點數累積那麼多,你是在等什麼時候可以領黃色小鴨一隻嗎?我不是叫你不要做好事,而是說不要執著,不要有目的。對別人好不需要有動機,不需要有目的跟條件,完全都不期待別人對我的回饋,這才叫不執著。不然的話,就是執著,一執著那個福報就很少。相反的,如果不執著的話,「東方虛空可思量不?不也,世尊!須菩提,南西北方,四維上下虛空可思量不?不也, 世尊!須菩提,菩薩無住相布施,福德亦復如是不可思量」,《金剛經》不是這麼講嗎?就是那個福報不可思議,不可限量,就像虛空一樣。但是只要一執著,累積再多的善行,大不了上天堂,天堂的福報一受完,就直接墮三途。所以福報太好不用高興,福報享盡的時候你就知道。

總不如言下便自認取本法。就是說比如一個執著行善積福的人,這裡講的是一個行善的人,不是一個造惡的人,一個執著行善積福的人,福報再大,終是有盡,倒不如一個認取清淨本心的人,福德不可思議,不可思量。什麼是「言下」?就是當下。現在在聽課就叫言下,我話講完之後你就要醒過來,你的心就要發光啊!上課我常這麼說:「我沒看過抄筆記的人開悟」,為什麼?因為你不斷地抄,都沒有言下。言下就是不用再思考,話講完「便自認取本法」,就是這個樣子。所以禪宗有一句話:「言下直取,當下承當。」就是佛祖啊!不用懷疑!我說你是佛,馬上言下直取本心,直了承擔自心是佛。學禪的人沒有這樣的魄力,成不了氣候,沒有這樣魄力的人,事情也不交給你,更何況叫你傳法,叫你把佛法一代傳一代,因為傳到你這一代,就要放在倉庫裡面了,你不敢承擔嘛!你們願意承擔的舉手?都沒有人舉手。所以我就把它放在後面的倉庫,知道嗎?這個「本法」講的就是本心,「總不如言下便自認取本法」就是說,何不當下面對這顆心,認識這顆心,察覺這顆心本來清凈,本來就是佛心,一點問題都沒有,一點懷疑都沒有。

過去同學常常有個懷疑,什麼懷疑?既然我這顆心本來是佛心,為什麼我現在是凡夫?既然我這顆心本來清凈,為什麼我現在內心混濁?因為你在喝咖啡,因為你在喝茶啊!咖啡的本質是水,茶的本質也是水,不論泡咖啡還是泡茶,它本質都是水。需要對這個本質懷疑嗎?只要去思考說,為什麼我會變成一杯咖啡?為什麼會變成一杯茶?只要想這個問題就好,不需要懷疑說,這個咖啡跟茶,真的是用水泡的嗎?咖啡跟茶你現在都參雜了,所以不能喝,但咖啡跟茶那個本質不用懷疑。那我們為什麼現在會變成咖啡?因為妄想執著,產生那樣的因緣,只是這樣子而已。如果體悟了,當下就能明白那個本質是不變的。

此法即心,心外無法;此心即法,法外無心。這段話就是解釋什麼是「本法」。「此法即心」,「萬法由心生」,我們以體跟用來講,這個就是由用歸體,用歸於體,這叫歸納法,就是一切法歸納起來不離這顆心,除了心以外,沒有其它心以外的法可以說。所以我剛才說,我講的每一句話都在你心上。「此心即法」,旁邊把它寫「心生一切法」,雖然生了一切的法,但是這個法並沒有離開你的心,這個就是從體起用。前面那一句話是由用歸體,這個是從體起用,這個叫做演繹。以術語來講,一個叫歸納法,一個叫做演繹法;一個是從用來說,一個是從體來說。前面那句話是從用來說,後面這句話是從體來說。這兩句話就是講體跟用,就是講一切法都沒有離開你的心。這個世界沒有離開你的心,你的心怎麼看這個世界,這個世界就是怎麼樣子讓你看。所以原則上,你的看法都是主觀的,每一個人的心,創造了屬於他自己的世界;所以每一個人都是活在,自己創造的世界裡;不管他怎麼看,一定沒有離開他心中的看法。所以這個世界到底是美好的,還是混亂的?沒有定論。要問的是誰?要問的是你自己。是要問你現在的心是什麼狀態?為什麼要問你現在的心是什麼狀態?因為你的心決定它是美好,還是混亂的。如果你的心失去了平靜,高談闊論佛法有意義嗎?一點意義都沒有。高談闊論在佛法裡就叫戲論,戲論沒有意義。你們在看經典也是一樣,你們看經典誰解釋得對?你能受用就對,不受用就不對。就像到醫院去拿藥,拿什麼藥最好?能夠醫好你的病就是最好。最好的藥不一定是最貴的藥。一樣的道理,學佛不見得這本經最大本,這本經寫很多一定是最好,經本身沒有好跟不好,也沒有高跟低的問題,諸法平等。那是你受不受用的問題。

心自無心,亦無無心者,將心無心,心卻成有,默契而已。這句話是今天的重點,這句話聽得懂,此生不虛此行。如果不開悟,就趕快拼這句話,拼拼看會不會開悟。這句話應該背起來,背久了說不定會開悟。你現在心上有沒有事?「沒有事」。心裡面有沒有東西?「沒有東西」。心外有沒有擔心的事?「沒有」。我不跟你講咖啡,也不跟你講茶,我現在講的是心。什麼叫做「心自無心」呢?心上如果有個東西,就把那個東西拿出來嘛!就像達摩祖師跟慧可講,將心拿出來,我替你安啊!就是拿不出來嘛!拿不出來是什麼意思?就「心自無心」嘛!能夠拿出什麼?真的有什麼東西可拿嗎?那你怎麼都一直都覺得有東西呢?我們一直都覺得有個什麼東西,「師父,我要瘋了!」你把瘋拿出來?「師父,我就是拿不出來!」拿不出來是什麼意思?如果每天都找,找一輩子都找不到,那甘願死心了沒?心中有東西嗎?「本來無一物,何處惹塵埃。」「師父,我很煩呢!師父,我每天都怎樣。」會講這些話的人就是沒有找心的人,會講這些話都是慣性,就是業力,他有找過他的心嗎?沒有!他有朝也找,暮也找,天天都在找他的心,觀他的心嗎?如果觀過,會恍然大悟,心真的沒有東西,心的本來是空,有個什麼東西?你會說:「師父,有啊!人家有學唯識,說我們所有的念頭都放在阿賴耶識,怎麼會沒有個東西呢?」阿賴耶識放哪裡呢?是放地球,還是放月球?放哪裡?拿出來給我看啊!你們那些不安、煩躁,胡思亂想的心該死了,為什麼?無心可得。因為你找過,觀察過,所以能夠確定。就像各位在打坐一樣,你觀察,確定你的心是無常,只是這樣子而已。無常是什麼東西?它不是什麼東西,「說似一物即不中」,沒辦法形容它,因為它不是一個東西。

好好地體悟這句話:「心自無心」,不用去懷疑說:「師父,我心有很多的東西,我心有一萬個煩惱,我需要一個一個解決。」那都是自己在騙自己,自己在嚇自己。比如有人跟我講:「師父,我在煩惱死亡。」你的心會死亡嗎?空會死亡嗎?「師父,我煩惱我會墮三惡道。」六道有離開空嗎?成佛有離開空嗎?你悟空是哪一道?黃蘗禪師是過來人,直接了當跟你講,這顆心本來清凈,妄想根本沒有實際。所以才跟你講「無明本無」,這是般若經講的,無明是本來就沒有,你要確認這個概念。那「般若本有」講的是什麼?講的是空的智慧。空,任何東西都沒辦法破壞它。今天能夠承擔「心自無心」這個真相嗎?這是真相哦!它不是個概念,它是真相,「心自無心」是個真相。你能肯定,能肯定「心自無心」,這樣就好了。既然「心自無心」,接著還有沒有問題?如果有問題就要打下去,因為有問題就是反駁「心自無心」這句話。只要有問題,那這句話就被你推翻了。現在有沒有幸福?「有,很幸福。」哦!幸福也是多餘的啦!不要把幸福放在心上,知道嗎?把幸福放在心上就會變成不幸,因為那個幸福會卡住心。一個人去中藥房買人參,都塞滿嘴裡,你看他會怎麼樣?會噎死。那一樣的道理啊!不幸福也不要放在心,為什麼不要放在心上?因為根本沒有東西可以放,而且心上也沒辦法放,因為心本來就是空寂的,所以心也沒辦法放東西。

俗話說「江湖一點竅,講破不值三文錢」,悟道是一個訣竅。不悟的話,一輩子累得像烏龜一樣,修到最後兩眼無神,越修越累,不知道在修什麼。連孔老夫子都說「吾道一以貫之。」道理是一致的。所以「心自無心」有沒有問題?「師父,你剛剛說那個『無明本無』,如果沒有無明的話,那十二因緣起要怎麼起呢?」《心經》講:「無無明,亦無無明盡,無老死,亦無老死盡。」因為有無明,十二因緣才會起,若是明白「無明本無」,怎麼起十二因緣呢?「剛剛師父說那個咖啡跟茶,它的本質是水,但是咖啡跟茶不等於是水,那自性本質是佛,但是自性並不等於佛。」追根究底,現象都不是真實的,咖啡跟茶是現象,只要追根究底去觀察,都不是真實的,都是無常緣起,都是空無自體性的,講到究竟都是這個樣子。沒有正知正見,有可能直下無心嗎?剛開始是需要正見,最後正見也要放下,「法尚應捨,何況非法」。還是要有基礎功夫才有辦法直下無心,基礎就是全部,一即一切。

「亦無無心者」,這是什麼意思?前面那句話是說心本來是清凈的,但是現在也不要抓住一個清凈之相,無心就是清凈,所以不要起一個無心清凈之相。如果起一個清凈無心之相,無心又翻成有心,那又不對了。我再作個角度解釋,前面那句話是無心,但是後面那句話是說,不要有一個「啊!我知道了無心,我現在是無心。」那就有問題了。有一個「我」的概念,這個「我」終於「知道」原來我的心是「無心」,三輪不空,那就不對啊!有「我」怎麼是無心呢?所以,第一、雖然心是清凈的,但是不要執著清凈之相,第二、雖然是無心,但是不要有一個「我」的概念,不要抓住一個「我」說我在無心。就像我們說我很快樂,有一個「我」很快樂,就代表還不夠快樂,要把「我」拿掉,那才是真正快樂。因為有一個「我」很快樂,當別人傷害那個「我」,你的快樂就會消失。所以心很平靜,平靜就是平靜,不需要有個「我」,我才很平靜,不需要有這個概念,平靜就只是平靜。比如說在賞月,不要存有個「我」在賞月,只要有一個「我」在賞月,是不能夠契入空性的,而是在賞月的過程當中,月亮是我,我是月亮,最後也不是月亮,也不是我,因為我跟月亮都忘了,我融入空性,「我」只是一個假名,它並不是一個實體,因為「我」是因緣組成的,任何的東西都是因緣組成的,此中無主無我,畢竟空寂。說以什麼為主呢?就像現在前面這張桌子,桌子是以木板為主呢?還是以那個鐵為主呢?還是以那個螺絲為主呢?我再舉例,比如說拍手,聲音從哪裡來?聲音不是從手來,我們一般人常常以為聲音從手來,如果是從手來,我手現在怎麼不會有聲音出來。聲音,從因緣來!從因緣來就是無所來,找不到它從什麼地方來,而也找不到它到什麼地方去。沒有來處,也沒有去處,這叫如來。「無所從來,亦無所去,故名如來」,就是這個意思。

接著看「將心無心。」這個就是大家所犯的毛病,「將心」就是起個心,「無心」就是想要修到無心。「將心無心」是每一個修行人的通病,起一個心,想要修啦!想要修到無心啦!不要起,當下就無心了,哪有起個心而要修到無心的?在「將心」旁邊寫能修,在「無心」旁邊寫所修。起個能修的心,然後想要修一個法達到無心的境界。這不就建立能、所,形成對待了嗎?所以「將心無心」這句話是修行的盲點,如果這個樣子,「心卻成有」,看到了吧!不是無心翻成有心了嗎?到最後越修心越多,越修心越複雜。

那你現在會問我說:「師父,那該怎麼辦?」前面兩句話懂了就懂了,就是前面兩句話不能悟嘛!如果前面兩句話悟了,後面就不會問該怎麼辦?修行不是說我現在心很煩,要把它修到平靜,它不是硬修啦!其實不是你很煩,想要把它修到平靜,不用這樣修啦!我只要送你去度假,就會漸漸平靜了,我所講的平靜,就是比你前面那個心情好多了,只是這樣子而已。只要是修來的東西都會失去,得來的東西留不住啦!你說空怎麼修?又不是說有一幢房子,然後我現在把它從一樓蓋到二樓。空你要怎麼蓋?你試給我看看。我們在談修,到最後的關鍵都是要悟,不悟就不能醒過來。所以不要在空中建樓閣,意思就是說,若不悟,只是在那裡拚命地修,拚命地建,什麼時候才能了悟諸法空相呢?所以黃蘗禪師就講四個字,「默契而已」。什麼是默契而已?悟了就好了,知道就好了。不悟的話,講到嘴角長沫,講了老半天,越講一定是越亂,越不清楚。所以有時候不跟你講,就是不要你亂。越想描述它,就越失真。「默契而已」,知道了,懂了,悟了,就是這個樣子而已!還有密意不?沒有!陳惠明問六祖,難道只有這樣而已嗎?還有沒有東西可以說?還有沒有什麼東西我不知道的?要不要補充交待一下?沒有啦!只是這樣子而已!所以了解了嗎?我有明珠一顆啊!一顆就好了。聽完之後,就要光芒萬丈,心開意解。所以禪真的只是這樣子而已啦!沒有訣竅!直接!了當!簡單!只是這樣子而已。問題是你能不能信得過,直下承擔。