然證此心有疾遲,有聞法一念便得無心者,有至十信十住十行十迴向乃得無心者,有至十地乃得無心者。

然證此心有疾遲,言下頓悟根本不需要那些過程,假設頓悟不了,那就漸修吧!生活總是生活,也没有什麼差别。要頓悟到這一顆本來清淨的心,這一顆與佛沒有差別的心,有的人要很久很久的時間,佛家常講要三大阿僧祇劫,就代表要很久很久的時間。但是有的人一聽就領悟了,像六祖惠能,聽到《金剛經》:「應無所住,而生其心」,當下心即開悟。有人真的就是言下契入,有的人修一輩子也入不了門。領悟這個東西,它不是技術,也不是技巧。有一些畫家,一些雕刻家或藝術家,當他們真正突破時,都不是在技巧上,而是忽然之間觀念開了。我講一個人,全世界都知道那一個人,那一個人是中國人,名字叫李小龍,全世界的人都認識他。中國的武術自古以來有許多門派,有武當的,峨嵋的,少林的,還有李小龍所學葉問的詠春拳。但是李小龍他領悟到一個道理,他說武術不應該拘泥於一宗一派一招,不應該拘泥於一個形式,而是應該要向水一樣沒有局限性,遇方則方,遇圓則圓。他這一套關於武術突破的思想理論,影響後人很深。當然這個哲學,只要讀過道德經的,都知道它的意思。李小龍對武術的領悟,已經不是純然的武術,他當中有他的哲學。

大家在修行,你們會注重練習技巧,看有的老菩薩,修一輩子,你會不會佩服他?會啊!你真是自嘆不如啊!那麼誠心,但是少了甚麼?少了領悟。不要把修行當成是一種技巧,修行是為了認識真理,真理只有一個,那個一領悟就突破了。但是很多同學,在你們的心中,一直沒有去觀注那個核心的東西,說好聽叫老實修行,說實際叫頑固不化。你活了大半輩子,跟那個二十歲的年輕人在談生命,會說:「我走過的橋比你走過的路多啦!」但是談到生命的領悟問題,真的有比他領悟到甚麼嗎?不見得。我們學佛學了十年,跟那個剛學佛的人,差異在哪裡呢?很多人是差異在學佛十年了,佛學知識比較多,只差這裡而已,但是對佛法的領悟深不深?不深。

有一天,有一個法師來我這邊坐,說他最近可能要去佛學院任教,我們聊了兩三個小時,從一開始到最後都是我請教他問題。講完兩三個小時之後,我送他到樓下,要坐車之前,我跟他說,我說:「法師,你很適合經教,但是你對禪不懂。」我只輕輕這樣帶過,我相信那個法師到今天,可能還不知道我講「法師,你對禪不懂。」是什麼意思。只知道我一直請教他,他回答得很高興。那為什麼我最後會這樣講呢?你只要認真讀書,你的知識就會越來越豐富。老子說:「為學日益」,只要認真讀,佛學知識就會越來越豐富,豐富到滿口都是佛經,對心的領悟卻是一竅不通。我有很深的感慨,你至少要領會我現在講的意思。

黃蘗禪師講這一段話,跟六祖在無相誦裡講的話是一模一樣的道理,六祖說:「迷聞經累劫,悟則剎那間」,什麼叫做「迷聞」?就是雖然聽聞佛法,學習佛法,但是不能領悟,這叫做「迷聞」,聞了,聽了,假設沒有觸動到內心,還是迷,「經累劫」還是悟不了。但是能夠領悟的人「悟則剎那間」,彈指之間就領悟了。黃蘗禪師很慈悲,詳細跟你講,現在是看你信不信了。「欲知山下路,須問過來人」,人家是走過來的人,跟你講真話,看你信不信。還是說,雖然相信,但是你的腦袋還是什麼?「師父,我相信啦!但是我是沒有能力啦!」那是什麼腦袋?你的腦袋一直限制你,看到了嗎?為什麼不能像水一般隨順,卻一定要像冰那麼樣頑執不化呢?真理沒有秘密,最大的秘密是不瞭解自己。我剛才講過了,它時時刻刻發生在你身上,它根本是赤裸裸出現在諸位身上,是自己看不懂。

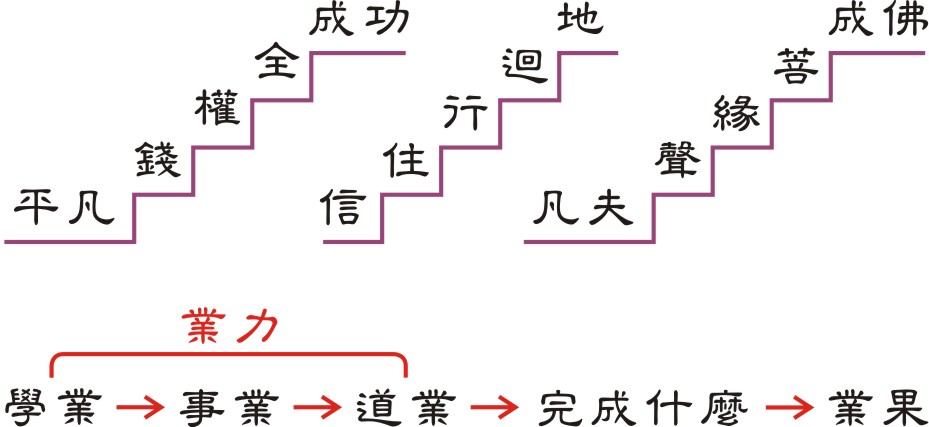

有聞法一念便得無心者,有人你一跟他講,馬上放下心中一切的妄想執著,放下心中一切的分別掛礙,一切妄念疑惑立刻煙消雲散,當下無心。舍利弗聽到世尊的徒弟馬勝比丘講:「諸法因緣生,諸法因緣滅;我師大沙門,常作如是說。」立刻契入啊!不要老覺得你不是那一種人,人皆平等,不要為自己妄找藉口,每個人都平等。我心本來的狀態,跟你心本來的狀態,都是一樣的,只是你不饒過自己。有因緣遇到善知識為你開示一句話,或是說無意當中去看到一本經,其實都有可能在當下就觸動了。但是如果根深蒂固覺得說,沒那麼快,一定要慢慢來。這個一定要慢慢來的概念讓很多人很苦,一定要像爬樓梯一樣,第一層爬到第二層,然後第二層、第三層,慢慢一直爬上去。很多人的概念都是這種樓梯式的概念,沒辦法一聞當下就契入無心,要經過階段性的修行。

有至十信十住十行十迴向乃得無心者,有至十地乃得無心者。黃蘗禪師接著講菩薩道的次第,說有的人到「十信位」,有的人到「十住」,有的人到「十行」,有的人到「十迴向」,就好像從一樓爬到第十樓,「乃得無心。」「有至十地乃得無心。」要爬到頂樓,才能證得無心。是這個樣子嗎?成佛是什麼意思?我們先講大家比較熟悉的,成功是什麼意思?自己設定目標,然後達到那個目標時,認為自己成功了。如果我沒有目標呢?那我要不要達成目標?目標是陷阱啊!知道為什麼目標是陷阱嗎?爬過天梯嗎?我講的天梯,不是講竹山跟八卦山的,講的天梯叫直上雲霄啦!這個天梯的天是第幾層?真的是有這一層嗎?其實這是一種譬喻,它不是一個真實的實體。每個人設定目標,然後完成目標,就叫做成功。這都是內心的陷阱,為什麼是內心的陷阱?成功的定義每個人不一樣,誰的定義對呢?覺得內心平靜是成功,這句話修行人聽得懂,對沒修行的人聽不懂,也不認同。我講一句對有修跟沒修都認同的,所謂成功就是利益自己,利益別人,利益一切萬物,這個叫做成功,我講這個概念大家都能認同。傷害了自己,傷害了別人,傷害了一切萬物,不管賺多少錢,有多少聲名,這個成功是會讓世人唾棄的。

我們現在來看我們個人,第一層、第二層、第三層、第四層、第五層,你現在修行在第幾層?在第一層對不對?你不用回答我就知道了,都是這個樣子。「師父!對啊!沒有錯,就是這個概念」。就是這個概念害死你們啦!這個叫做頑固不化。如果不認為你在那個最低層,就不需要這樣一路追逐,追逐到這一層。就是先認定自己是最低層的,所以才要產生什麼動作?講好聽叫做努力地向上,其實就是塵勞盲目地追逐。為什麼叫盲目追逐?因為不知道要什麼,沒有智慧,所以叫做盲目,根本不知道要什麼?那為什麼會有這種向上的盲目概念?很簡單,因為先有在最底第一層的概念,才有向上這個概念。假設先沒有在最底層的概念,向上這個概念根本不會成立。佛說我們是顛倒眾生,常常把不實際的東西,幻化變成一個實際的東西。成功是自己想出來的,平凡是自己想出來的,由妄想而生假名。但是不明白那個叫妄想,還執著那個妄想,所以拼命地追,拼命地求,一輩子都在追逐,但是永遠追不到。為什麼,因為那個叫做成功的東西,是永遠追不到的。

要領悟道理,而不是說「師父,那我應該怎麼做?」不能領悟道理,越做越苦知道嗎?不是人生是苦海,而是你的腦袋把它變成苦海。所以我說這個不是修的,它是一種領悟,領悟什麼?領悟這個概念跟那個概念都是自己創造的,創造這些概念來設限自己,排斥自己,看不起自己,不能夠接納現在的自己,因為自己是平凡的人。這些都是你想的,但是你身邊的人跟你想法都一樣,所以他們也認為你沒志氣,沒出息。我們同學潛意識也是這種腦袋對不對?你們不是常常鼓勵我說,師父啊!再衝啦!衝大一點!再衝大一點,能教他認識自己,認識宇宙人生的真相嗎?能教他從此痛苦止息,永不再起嗎?那個是慈善事業,認識自己這個是生命覺悟教育。怎麼慈善幫他,都不及教他自己覺悟。

假設成功有五個階梯,禪心學苑現在處在哪一個階梯?以現象界的成功來講,禪心學苑現在處在哪一個層次?很多人看到禪心學苑的網站,常常打電話說要來掛單,我說我們這裡連掛衣服都沒辦法讓你掛。但是很多人誤會我們,認為我們吝嗇。不是吝嗇,因為我們這裡真的很小,但是別人看到我們網站,用他的理解覺得這個禪心學苑很有組織。禪心學苑沒有任何組織,沒有組織就是我們的組織,所以「群龍無首,吉!」大吉大利,不懂的才凶。一定要透過三大阿僧祇劫這樣的累積才能自覺覺他嗎?想要覺悟,一定要有時間的條件才能覺悟;想要懂佛法,一定要上我的課上一百零八個小時,要讀一百零八本經,讀完才能懂佛法。這樣的講法對嗎?任何人在任何時空,只要時節因緣成熟,都會覺悟。

從凡夫修行,一直到聲聞、緣覺、菩薩,然後成佛,請問在哪一個階位,心才能平靜?現在心不能平靜,然後透過各種技巧修行會讓你平靜嗎?覺悟的人每一個階段都無礙啊!就以這五個位階來說,自覺的部分,我們按照「無心」來說,自覺「無心」這樣子成佛,與釋迦牟尼佛的成佛是一樣嗎?「一樣」。福報呢?「心平靜就是最大的福報」,修福如果是這樣子的話,那是就性上在講,緣起上則是不一樣。當已經自覺證得無心了,接著如何去覺他?自覺之後,自然知道怎麼做,「有眾生的地方就去!」成功之後,自然知道怎麼去幫助別人成功。

阿姜查是近代南傳的禪師,已經圓寂了,他說:「修行不是完成什麽?」阿姜查講的這句話,跟黃蘗禪師講的一不一樣?一樣。我們就是想完成什麼,我們想完成什麼呢?換你問我這個問題,「請問師父,你修行是要完成什麼?」我不想完成什麼,只是方便地放下什麼?以究竟的角度來說,也沒有放下這件事。「師父,你講放下,不也是完成什麼嗎?」我前面加兩個字「方便」,方便說給你聽哪!如果真的覺得有一個東西可以放,那不是跟有一個東西可以完成的意思是一樣嗎?修行不是在完成什麼?黃蘗禪師開示的是頓悟的概念,但是我們一般人總是要去完成很多、很多的東西。那既然修行不是在完成什麼,那是在做什麼呢?阿姜查禪師說:「只是清醒地知道事物的原貌。」請問一下,天底下所有的事物,什麼事物最重要?「自己」。所以只要清楚你自己就好了,禪宗叫做本來面目。只要清楚你自己就好,不是去完成什麼,是清楚什麼?這個概念能理解,阿姜查講的意思就懂,這個概念不能理解,阿姜查所講的概念會懷疑。直接、簡潔、單純,這是禪宗的特性。

我們一出生就要學習,讀到博士之後表面上叫做完成學業,但完成學業是究竟嗎?不是,完成的是學業這個部分,不是人生的全部。當有一天,經過四、五十年的努力,你的事業也已經完成了,那是已經完成了嗎?你心沒有平靜,對真相還沒找到,接著來學佛。你們今天來學佛,請問一下,你們今天在完成什麼?道業。你有沒有去探討,道業還是業,現在在修道,還是掉入業力,還是受業力的牽引,業的力量很強。什麼叫做業?有所造作便是業。學業、事業、道業,都還是在業力的掌控之下,道業雖然可以漸漸突破業,但是它本身的有為造作還是業。你能完成什麼呢?修到最後,得到一個什麼?我告訴你答案,這叫得到業果。業果是好還是不好?有好也有不好,能究竟嗎?不能究竟,因為還是業。我盡所能的跟你分享,希望你能夠去突破自己的概念,如果你覺得這樣的概念不好,那你就用你的概念吧。